Souvenirs de guerre d’un petit enfant.

1940 : LE CHAMPSAUR PENDANT LA GUERRE :

SOUVENIRS D’UN PETIT ENFANT BRETON

(Jean Paul Clot)

Préface de Robert Faure :

Dans la vie, on a beau, au fil des ans, réussir dans sa profession et dans la société, on n’oublie jamais les premières années de sa vie, les belles années de l’enfance, celles des découvertes.

Chirurgien atypique, le Professeur Jean-Paul CLOT est connu dans le monde médical pour ses nombreux travaux touchant particulièrement la chirurgie des traumatismes du foie et les greffes du même organe : en 1968, avec son Maître et ami le Professeur Henri GARNIER, il réalisa en France la première greffe suivie d’une survie relativement prolongée pour l’époque.

Par la suite, responsable de l’équipe chirurgicale de l’Hôpital Américain de Paris, il eût l’occasion de « porter la bonne parole » dans de multiples pays : Russie, Amérique Latine, Monde Arabe, etc…

Puis, depuis sa retraite, le champsaurin atypique Jean-Paul CLOT fait des voyages réguliers à Pont du Fossé et dans le Champsaur, heureux de retrouver l’innocence et l’inconscience des premières années (c’était pourtant la guerre…) dans un pays nouveau pour lui où tout était à découvrir.

Robert FAURE

Le témoignage de Jean Paul Clot.

Je me présente : mon prénom est Jean-Paul et je vais avoir six ans. J’ai un petit frère, Philippe, une maman que tout le monde appelle Gaby, une grand-mère toujours habillée en noir (il paraît que mon grand-père a été tué à Verdun : c’est où Verdun ?, et que depuis, comme toutes les autres Bretonnes, elle ne s’habille que dans cette couleur : c’est pas très gai).

Ma maman a été très malade des poumons et se fait soigner à la montagne. J’ai aussi un papa que je ne connais pas très bien. On dit qu’il est allé voir un grand général, mais moi, j’ai seulement entendu parler d’un vieux Maréchal, très gentil, qui a sauvé la France.

Je suis en Bretagne, à Porspoder. La nuit, j’ai souvent entendu des bruits comme le tonnerre : des « bombardements » de Brest où je suis né. Heureusement qu’on y était pas, mais maintenant c’est fini.

Un jour, je vois défiler dans la rue du village de grands garçons blonds, bronzés. Ils chantent des chansons que je ne comprends pas et nous donnent des bonbons. Je les trouve très gentils mais pas ma grand-mère.Et puis la bonne nouvelle : maman a quitté l’hôpital et on peut habiter avec elle. Grand-mère, Philippe et moi on dit au revoir aux cousins et on prend un train : il est sale, fait de la fumée qui pique les yeux, et puis les sièges sont en bois.

Le voyage est long ; Philippe dort ; je m’ennuie. A un moment, le train s’arrête dans la campagne et des soldats habillés en vert ouvrent la porte. Grand-mère leur montre des morceaux de papier ; ils font descendre quelqu’un et le train repart. On change de train deux fois puis on descend : je vois écrit GAP, car je sais bien lire.

Maintenant, un espèce d’autobus qui roule lentement, monte et descend : j’ai mal au cœur.

A la fin, il passe sur un pont puis s’arrête. Je vois maman qui nous attend en pleurant. Pourquoi elle pleure ?

Une aventure commençait qui devait durer toute la guerre à Pont du Fossé.

.

CHAPITRE I

JE FAIS CONNAISSANCE

Connaissance de quoi ? Mais de tout, pardieu. Imaginez un gamin ayant partagé ses premières années entre la Bretagne, la mer, la brume, les tempêtes et Paris, qui se retrouve d’un seul coup en pleine montagne, dans une vallée étroite, totalement encaissée. Pour la première fois de sa vie, il voit une rivière, ou un énorme torrent : le Drac.

On lui dit qu’il est méchant par moments. Il entend parler d’inondations, d’avalanches. Bref, je (car il faut dire je) vois les portes de l’enfer entr’ouvertes devant moi. La suite me fera changer d’avis.

Quelques descriptions, forcément subjectives.

.

Pont du Fossé :

Un village comme tant d’autres, construit autour d’une route toute droite venant de Chabottes et se terminant « plus haut », dans les fameux culs de sac que sont Champoléon, la montée vers Orcières, (quelques maisons et le lac des Estaris dans lequel on trouve des truites saumonées).

Pont du Fossé, Bonnedonne, et la route de l’église

.

Particularités : le Drac et donc le pont qui coupe le village en deux. Rien ne manque : le monument aux morts, la mairie, les commerces, même la gendarmerie, la place pour les foires, les compétitions de boule et tout le reste. Autre particularité qui ne mérite pas de passer à la postérité : notre maison est la dernière à gauche. Ensuite, des prés, un ruisseau.

Les Habitants :

Ce sont les Pontassons, sous groupe des Champsaurins (à Orcières, les Oursatus ?). Je fais très vite une distinction entre les adultes et les enfants, les gens du village et ceux des hameaux.

Au village, rien de bien spécifique : nous sommes accueillis avec une certaine curiosité. Une grand-mère, une maman que tout le monde sait sortir du « sana », deux enfants : pas de quoi trop s’exciter. C’est autre chose avec les hameaux : les adultes sont des paysans, aussi durs que leur existence, peu enclins à la conversation (entre eux, ils parlent patois). Ma mère saura au fil du temps les apprivoiser. Mon problème : leurs enfants, qui me considèrent comme « un corps étranger », d’ailleurs ils n’avaient pas tort, avec la façon dont j’étais habillé et celle de m’exprimer) et, en classe, ont tendance à faire de moi leur tête de Turc, ou de Breton : quelle différence ? Grâce au ciel : mon sauveur, Ariey Bonnet (c’est le seul nom que je citerai).

Fils de paysan comme eux, solide gaillard, il décida de me prendre sous son aile, m’invita chez lui et me rendit la vie possible. Si tu vis toujours, après plus d’un demi siècle : merci !

Peu à peu, je compris le patois, j’appris à faire moi aussi pas mal de bêtises qui forcent le respect ;

Bref, en six mois environ si ma mémoire est bonne, je me coulais dans le moule local (en suis-je totalement sorti car la jeune enfance vous détermine à jamais ?)

.

LE CLIMAT

Si on admet qu’il a une influence sur le caractère, tout s’explique. Je n’ai pas souvenir de quatre saisons, mais de trois (2 + ½ + ½).

Un hiver qui ne finissait pas de ne pas en finir. Ce fut paraît-il les années de guerre avec deux variantes :

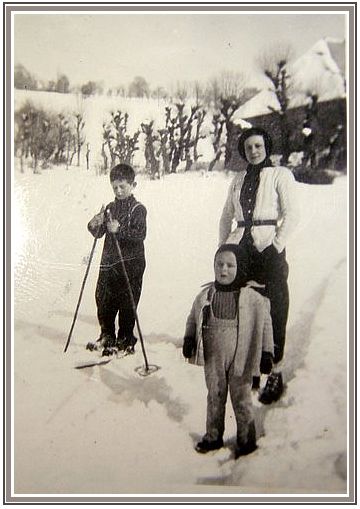

La neige qui pouvait tomber des jours entiers. Je crois qu’en hiver 1942, il est tombé en cumul 17 m de neige. Conséquences évidentes : on apprenait très vite l’utilisation des skis. Les rues du village disparaissaient et des tranchées étaient creusées qui me paraissaient très profondes, mais pour un enfant…

Maman Clot, Jean Paul et Philippe

.

La circulation devenait difficile, voire impossible quand, le vent aidant, se formaient les congères. Les cols étaient impraticables. Impossible de rejoindre Gap autrement qu’à ski mais c’était l’affaire des grands.

Le grand froid : tout gelait à pierre fendre. Dans notre maison, je me réveillais avec de la glace sur les murs. Des ampoules de médicaments huileux se transformaient en blocs. Les gamins partaient au catéchisme : – 28°. Du saindoux sur la face, un gros passe montagne, de bonnes chaussures (nous reviendrons sur les chaussures) et tout allait bien. Retour de l’église en luge mais attention : pas de doigts nus sur le métal car ils restaient collés !

Le printemps : court. La neige fondait, c’était le moment de cueillir des primevères et des narcisses pour maman.

L’été : chaud, orageux, long. Les vacances. Le temps des ballades et des bêtises (qui n’étaient pas réservées à cette saison !).

L’automne : court, histoire de ramasser des champignons (les sanguins) puis les premières neiges et le cycle recommençait.

.

..

CHAPITRE II

.

LES TROIS PILIERS DE LA SAGESSE

Histoire de paraphraser Lawrence d’Arabie et ses 7 piliers ; je n’en ai connu que trois, comme tout un chacun à cette époque, bien révolue :

L’école

L’église

Le Corps médical.

.

L’école : la communale bien sûr.

Une bâtisse tout en longueur. Devant : la cour de récréation, un préau de chaque côté. A droite, les garçons. A gauche, les filles. Maître à bord : le couple instituteur-institutrice, mariés, un enfant je crois.

Ecole de Pont du Fossé.

.

Parlons du côté garçon : une grande salle car les différents âges la partageaient. Le sol en bois brut. Un grand tableau noir et un grand pupitre. Un poêle. Des bureaux à deux places pour les garnements. Le décor est planté. Manque maintenant l’essentiel : le grand maître : l’Instituteur.

Vieille école de la troisième République, certainement (avec le recul), radical socialiste bouffant du curé, âge mûr et mûri par son expérience, moustache grisonnante, cheveux à l’unisson, adorant de toute évidence son métier, faisant régner une discipline de fer : une main de fer dans un gant de fer. Le scénario était parfaitement au point. Le matin, avant l’heure, deux ou trois d’entre nous, désignés à l’avance, procédaient au nettoyage du sol : un balai de la sciure, de l’eau prise dans le ruisseau tout proche : pas d’échappatoire ! et éventuellement préparaient le poêle si ceci n’avait été fait la veille.

Tout le monde étant présent (certains venaient de loin dans la montagne), Monsieur S. rentrait, la classe était debout, tablier gris toutes voiles dehors. En piste. Au programme en fonction du niveau :

La lecture : B + A = BA point terminé

L’écriture : plume sergent major

L’arithmétique avec les quatre opérations

L’histoire de France. Napoléon ++ (à suivre)

La géographie : la France et ses colonies. Tous les départements avec Préfecture et sous préfectures. Les fleuves, les montagnes et le reste.

La poésie, Victor Hugo vedette mais d’autres, à valeur éducative « Un pauvre paysan sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin » et la suite.

L’instruction civique. Et oui, rien de neuf sous le soleil !

Ambiance studieuse. On n’est pas là pour rigoler. De temps en temps, un drame, pour différentes causes. Brutalement, un vociférant « Sanababitch » (signification inconnue. Beaucoup plus tard, j’ai évoqué un « Son of a bitch : fils de pute, mais je n’en mettrais pas un petit doigt à couper !)

L’un d’entre nous : l’heureux élu, était traîné par l’oreille jusqu’au tableau noir, ramassait une baffe et rentrait chez lui un peu contus. Personne n’en faisait un fromage, champsaurin bien sur ; les temps changent !

Mais que de bons moments passés avec lui : promenades en montagne, visites de son jardin avec démonstration de greffes de marcottage. Beaucoup plus tard, ma mère est restée en contact épistolaire avec son épouse et c’est ainsi que nous avons appris sa disparition. J’avais perdu mon premier Maître.

.

L’Eglise :

Là, c’est autre chose. Tout en finesse. Certains, comme partout, étaient contre, mais jamais pour leurs enfants, non plus d’ailleurs que beaucoup d’adultes.

Pratiquement tout se passait à St Jean, déjà dans la montagne, un bon kilomètre de Pont du Fossé, par une route un peu cahoteuse tournant autour de la clinique Bonnedonne (à l’époque le sanatorium que ma mère avait beaucoup fréquenté). Eglise assez banale et son cimetière, mais jolie vue sur la vallée.

A Saint Jean Saint Nicolas, l’église de Saint Jean.

.

On la fréquentait beaucoup, le dimanche (après la messe, les hommes se retrouvaient au café Faure pour boire un coup), lors des Fêtes carillonnées, (les plus courageux allaient aux vêpres), lors de certains mariages ou enterrements.

A ce sujet deux anecdotes concernant le petit pontasson (et enfant de chœur) que j’étais devenu.

.

Communion solennelle : Jean Paul Clot, premier communiant à gauche

.

A la sortie d’un mariage, avec un copain, nous avions la charge de sonner les cloches. En fait nous avons sonné le glas ! Les cloches ont bien sonné, mais pour qui ??.

Une messe un soir de Noël avec une crèche vivante : je suis désigné pour être le petit Jésus et faire une discours. Or, j’avais un petit cheveu sur la langue et me voilà parti »ze suis sézu, oui zézu, l’ami des zenfants, le zauveur du monde etc ». Je fais un vrai tabac. A la sortie, nuit noire : je suis entouré des quelques garnements qui se foutent de moi en me disant : Eh zézu, tu peux pas répéter ? et c’est reparti, mais sur un autre registre :

« Je suis zézu, le c…, oui le c… ». Manque de chance, je n’avais pas vu ma mère derrière moi ! Je ne sais pas si cette année les Rois Mages ont été guidés par les étoiles, mais je les ai sûrement vus avant eux.

J’en passe et des meilleures sur les communions privées, les communions solennelles, les confirmations, pour me souvenir des pèlerinages et des missions :

Pèlerinages à Notre-Dame de la Salette car c’était toute une expédition. Les gamins et gamines voyaient du pays et puis le site, l’ambiance, etc…

.

Les Pontassons en pélerinage à N. D. de La Salette.

.

Les missions étaient très à la mode, déplaçaient les foules, sous la direction d’ecclésiastiques.

On chantait en faisant des processions, on communiait, on plantait des croix à titre de souvenir, on écoutait des sermons et des invites à prendre le bon chemin. Bref, plusieurs jours de mise en condition. Je crois me souvenir qu’un de mes amis les plus chers à saisi l’occasion pour continuer un temps ses études. Malheureusement, j’évoquerai plus tard le drame qui devait endeuiller cette église.

.

Le Corps Médical :

Pour moi, il se résumait à une individualité : le Docteur P.. Il cumulait deux fonctions :

Superviser le sanatorium de Bonnedonne – de ce fait directement ou par personne interposée, il avait été le bourreau de ma mère qui lui devait une fière chandelle car à cette époque, beaucoup ne s’en sortaient pas.

Assumer son métier de médecin de campagne. Si ma mémoire ne me trahit pas, il habitait vers Chabottes, était en permanence par monts et par vaux, toujours calme et rassurant, soignant adultes comme enfants, distribuant sirops, suppositoires, cataplasmes, ventouses et bonnes paroles. Il faut dire que la pharmacopée d’alors n’était pas très riche, encore que j’oublie les gouttes dans le nez, les oreilles : ah ! le Goménol. Dans l’ensemble, le climat était sain, peu propice aux épidémies, les plus fréquentes étant les épidémies de poux mais la lotion Marie-Rose et le peigne fin faisaient des miracles.

Pour la petite histoire : l’huile de foie de morue était très à la mode. Je trouvais ça parfaitement dégueulasse mais mon frère semblait l’adorer. Du coup, un deal : mon huile précitée contre sa maigre ration de chocolat que nous accordait sa carte de ravitaillement (J1 je crois). Il a mis un certain temps à estimer qu’il se faisait flouer et, jusqu’à sa disparition, ce fut un des rares sujets de controverse entre nous.

.

.

CHAPITRE III

JE GRANDIS – PHILIPPE AUSSI

Les mois passent. Je connais tout le village dans ses moindres recoins, et ses habitants, surtout les enfants, garçons et filles.

Quelques prénoms au hasard (menteur !)

Guy, Claude, René, Robert, François, Bébert, René

Colette, Hélène, Jacqueline, Jeannette et les autres.

Tout le village nous connaît et connaît l’appel que lance ma mère quand nous sommes encore dehors la nuit tombée « Jean-Paul et Philippe………. ». Il paraît que ça résonne bien.

Je peux regarder autour de moi et, comme le font d’ailleurs les locaux, classer les gens en plusieurs catégories :

.

Les vrais champsaurins :

J’en ai déjà parlé. Une chose me frappe quand j’y réfléchis maintenant. Il n’y avait pratiquement pas de retraités, sans doute car le paysan ne prend jamais sa retraite. Des personnes âgées : oui, mais la cellule familiale était une réalité. Qu’est-elle devenue au jour d’aujourd’hui ? J’espère que la vallée maintient ses traditions.

Les « naturalisés » :

Je pense que nous étions les seuls sur des kilomètres à la ronde. Ce terme, un peu galvaudé maintenant, avait une signification précise dans ma tête d’enfant : être adopté par la communauté.

.

Les « Marseillais » :

Par définition, les gens qui viennent passer quelques jours, l’été de préférence (les stations de ski n’existaient pas). Très peu nombreux les premières années, par la suite « la faim faisant sortir le loup du bois », mais nous en reparlerons.

.

Les « Parisiens » :

Toute personne ne répondant pas aux normes de naturalisation et ne restant qu’un temps plus ou moins long.

Deux exemples : une Française d’origine polonaise, très certainement juive, médecin, qui avait échoué « au Pont » telle une méduse à marée basse et attendait une opportunité pour fuir à New York. Ma mère apprit beaucoup plus tard que ses espoirs s’étaient réalisés.

Un couple français d’origine Russe : elle, petite dame bien timide, lui, grand extraverti, jouant du violon, récitant des vers, (il connaissait par cœur toutes les œuvres de Musset et Vigny : j’en ai encore des morceaux dans la tête car les enfants retiennent tout). Un jour, ils ont disparu pour, après la guerre, réapparaître à Lyon.

Un cas particulier : cousin Louis. Un cousin de ma mère, bien entendu militaire, désarmé après la capitulation qui avait décidé de franchir les Pyrénées et, durant tout un hiver, était venu s’entraîner dans les Alpes. Quand il n’était pas en train de crapahuter, il apprenait l’arabe, (on avait tous un grain dans la famille…). Beaucoup plus tard, nous l’avons retrouvé. Bilan : les Pyrénées franchis, six mois dans les geôles de Franco, l’armée française d’Afrique du Nord, son blindé sautant sur une mine le rendant partiellement sourd, et la suite.

Et, au milieu de tout ceci, la vie familiale s’était organisée tant bien que mal, mais au bout du compte plutôt bien. Chacun avait sa place assez déterminée :

Grand-mère : toujours en noir, s’occupe de l’intendance, prévoit les repas, ne mangeant, quand il y a de la viande, que le gras, laissant les bons morceaux à ses descendants. Elle règne aussi sur le martinet car, suivi par mon frère, j’en avais de plus en plus besoin. Dire que c’était efficace est autre chose, mais les occasions devenaient de plus en plus fréquentes, l’âge et les petits copains aidant !

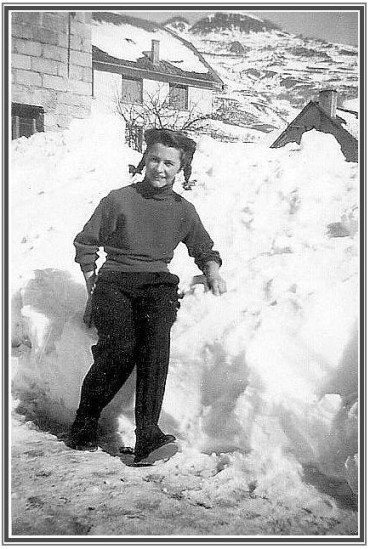

Maman se reposait beaucoup, lisait, était connue dans un périmètre assez large pour de multiples raisons : son humanité, je n’ai pas peur de le dire, l’existence à la maison de poudres, crèmes, onguents qui servaient un peu à tout le monde. Et puis elle se promenait beaucoup pour le plaisir d’un côté, pour trouver de la nourriture de l’autre chez les paysans du coin, chose assez facile au début, plus difficile par la suite, le marché noir aidant ou plutôt n’aidant pas. Si j’ajoute qu’elle recueillait les chiens errants, les oiseaux blessés, vous aurez tout compris. La petite tribu ne roulait pas sur l’or mais ceci était vrai pour tout le Champsaur que j’ai connu. Quant aux gamins, à l’unisson avec les autres, à mettre dans le même sac !

Mais au fait, que faisait toute la marmaille, en dehors de l’école et des prestations religieuses ?

.

Certaines distractions étaient communes à la quasi totalité :

Le ski l’hiver sur deux ou trois pentes. Les remontées mécaniques étaient inconnues et le sport se pratiquait aussi bien à la descente qu’à la montée. Quant au standing de l’équipement, parlons d’autre chose mais personne ne s’en plaignait : on ne peut se plaindre que quand on peut comparer

En route pour les compétitions de ski

.

Les baignades l’été, habituellement dans le canal de Gap. J’ai bien écrit baignade, et non pas natation. En fait, on barbotait, soutenu par un vieux bidon faisant office de bouée. Pas de danger de noyade car le canal n’était pas profond. Le risque tenait plutôt dans les piqûres de taons, qui de toute évidence, préféraient la chair fraîche à la peau des vaches.

Notre piscine : l’eau du canal de Gap.

.

Les promenades sous la direction de l’instituteur, parfois vers l’Autâne, pour voir des grottes et collectionner les fleurs, plus souvent sur la colline de Frustelle, « faire des fouilles » dans les ruines d’un très vieux château (attention aux vipères). Dans nos jeunes têtes se bousculaient le nom de Humbert II, l’histoire d’un veau d’or encore caché quelque part sous les ruines.

En redescendant, direction Prégentil, c’était à la saison le ramassage des glands pour en faire du café, mélangé ou non à de l’orge (le mot ersatz était rentré dans la langue quotidienne).

A propos de linguistique : le mot doryphore, presque inconnu maintenant : double signification : ce petit parasite qui détruisait les feuilles des plants de pomme de terre. On nous envoyait en escouades pour les annihiler (à mon avis utilité nulle, mais pendant ce temps là, on ne faisait pas de bêtises), par extension, un parasite beaucoup plus gros, généralement équipé d’une arme à feu, et qui avait fini par roder dans les parages.

D’autres distractions étaient communes aux enfant et aux adultes, bien que vécues de façon différente. Les veillées, disparues depuis bien longtemps, qui ont été beaucoup mieux décrites que je ne saurais le faire. Elle n’ont pas résisté à la télévision. Est-ce un bien ou un mal ? A chacun de juger.

Les feux de la Saint-Jean : la nuit tombée, ils s’allumaient les uns après les autres, comme si, hameau par hameau, le message était « bonsoir, je suis là et je pense à vous ». Personne ne s’imaginait alors que, dans un futur proche, s’allumeraient des feux d’une tout autre nature.

.

Mais revenons à des occupations plus enfantines :

Ramasser des pissenlits pour en faire des salades ou des tartes,

Chasser l’escargot pour les vendre à je ne sais qui ; pour ma part avec le fruit de la vente j’achetais des olives, allez donc savoir pourquoi.

Voir tuer le ou les cochons : ils gueulaient…comme des veaux avant d’être égorgés. Le sang qui coulait : les prémisses d’un éventuel morceau de boudin ou de crépinettes (les enfants n’ont pas de cœur, mais de l’estomac, c’est bien connu !)

Très fier de mon beau vélo

.

Pour (presque) en terminer avec ces histoires de gosses, quatre anecdotes : je revendique la paternité (à mon âge !) des deux premières :

Le passage de la Béresina : un après-midi d’hiver, nous étudions à l’école les guerres de Napoléon et, par conséquent, cette terrible retraite. A pleurer je vous dis. C’était compter sans une imagination devenue fertile : à la sortie, je lance : on va refaire la Béresina ! et toute la classe de foncer vers le pont. Le Drac était là, charriant des blocs de glace. « Les Français sur une rive, les Russes, sur l’autre ». J’enfourche mon destrier : Bebert, un vrai costaud, et en quelques minutes, mêlée générale, plus aquatique que terrestre. Quelques minutes de plus, tout le village est sur le pont, au sens propre du terme, contemplant sa progéniture. Pas besoin de beaucoup d’imagination pour penser à la suite. Pour ma part, j’avais gagné mes galons et la croix du martinet avec palmes !

Les bombes à guêpes : tout débute avec une situation conflictuelle de plus en plus aiguë entre les petits pontassons et les enfants de quelques hameaux avoisinants qui, aux cris de « Pontassons, têtes de c…., vous voyez la rime » venaient à une heure assez précise abîmer nos précieuses figures avec différents objets. La situation devenait intenable . Solutions : ouvrez quatre petites bouteilles, mettez un fond d’eau très sucrée. Posez les bouteilles et attendez que les guêpes viennent se goinfrer de sucre (il est plus facile de rentrer dans une bouteille que d’en sortir). Le moment venu, fermez avec précaution les bouteilles : vous avez votre bombe, ou votre grenade.

A l’heure prévue, la meute arrive et, tels les Horaces fuyant les Curiaces, nous fuyons mais en deux groupes. Poursuite : à l’endroit prévu, (une rive du Drac et ses roches), chaque groupe lance ses deux bombes : résultat conforme aux espérances : la meute n’est jamais revenue. Personne parmi nous n’a cité le nom du génial inventeur : l’invention est tombée dans l’oubli !

.

Les deux dernières sont plus classiques :

La fabrication de lance-pierres, utilisés ensuite pour détruire les isolateurs sur les lignes téléphoniques : ça s’appelait « faire un estoundet ; ou pire, viser des écureuils : j’en ai ramené un une fois chez moi…passons très vite.

La pêche à la truite avec une fourchette (j’ai bien écrit une fourchette). A l’époque, les truites pullulaient. Pêche rigoureusement interdite, mais nous étions trois, dont le fils du garde champêtre, alors ! Le principe : trouver une truite sous un rocher, la bloquer avec un coup de fourchette, puis l’attraper avec la main. Vengeance posthume : un énorme panaris du pouce droit, voyage à Gap ; ablation de l’ongle qui a repoussé « de traviole ». Comme je le vois assez souvent, flash back sur mon enfance.

.

Mais il est l’heure d’aborder un sujet scabreux : les amours enfantines.

Rassurez-vous : nous sommes dans les années quarante, à la campagne. Si les temps et les mœurs ont bien changé, il n’y a pas forcément de quoi s’en réjouir. Bref, des gamins, des gamines, des enfants de sexe opposé comme dans la chanson de Guy Béart, tout ceci ne pouvait conduire qu’à des drames épais en comparaison desquels les drames raciniens ne seraient que vétilles.

Les points de départ : on fait à l’une un baiser sur la joue plus appuyé qu’à une autre, sur une luge, l’une vous serre un peu plus qu’un autre et la tragédie se met en place, puis éclate au grand jour.

Sur une porte, de préférence à l’école, ou, taillé dans l’écorce d’un arbre, apparaissait un cœur, dans lequel on pouvait lire : x aime y, ou réciproquement, chacun connaissant le prénom de chacune, tout le monde connaissant tout le monde. Et le couple était voué aux gémonies, ceci jusqu’à ce que le cœur voit les lettres changer, ou qu’un autre cœur apparaisse (effet diversion ?).

Je me souviens très bien de mon premier péché : hiver 41, une authentique Marseillaise qui, séduite par le charme de mes sept ans, voulait à tout pris être sur ma luge. En fait, pour des raisons très imprécises, j’avais avec moi des cacahuètes, et elle adorait ce comestible. Comme quoi on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre mais que ne fait-on avec des cacahuètes ? Mon stock épuisé, je crois qu’elle est retournée à Marseille, mais n’y voyez pas une relation de cause à effet. Puis ce furent d’autres initiales, que je n’ai jamais oubliées, les vieilles photos aidant et dans un cas, un trèfle à quatre feuilles avec des initiales. Si je vous disais que je l’ai toujours.

Et la vie s’écoulait « comme un long fleuve tranquille », rythmée par les saisons, loin du monde et du bruit, surtout du bruit de bottes.

Occasionnellement, un tour à Grenoble (une expédition) voir mon grand-père paternel, échoué là depuis ses vingt ans, qui nous ravitaillait en biscuits (les biscuits « Brun » chez lesquels il travaillait) et en liqueur de la Grande Chartreuse, tout ceci bien pratique pour le troc. Sûrement un peu d’argent car il était sans illusion sur son fils, aux abonnés absents.

Mais, lentement, la situation se modifiait : un enfant ne comprend pas tout mais il perçoit beaucoup de choses. Certains mots finissaient par trotter dans ma tête : résistants, maquisards, Allemands.

.

Ceci n’empêchait pas le groupe de faire progresser ses bêtises :

Comment traire les chèvres que l’on gardait, faisant en sorte de ne pas être piétiné, tout en recevant un peu de lait chaud dans une bouche largement ouverte. Le rendement était faible, tout autant que le préjudice.

Se transformer en maquisard ; munis de mitraillettes en bois, nous nous postions dans les taillis bordant la route et faisions la police, jusqu’au jour ou, arrêtant un quidam muni d’une canne… passons. Mais nous avions grâce à lui compris le danger de certains jeux, déposé et brûlé nos armes.

.

Je ne vais pas m’étendre sur la trop célèbre autant que triste rafle de 1943,

qui demeure certainement gravée dans le subconscient du village. Sachez simplement que, venus de Gap, des Allemands firent une expédition et emportèrent avec eux diverses personnes dont le curé et son frère, hommes du nord de la France. Je ne devais jamais les revoir. Pour diverses raisons, cette période coïncide avec un tournant dans l’existence de la petite famille.

D’abord (c’est ce qui marque le plus un enfant), la recherche de nourriture devenait plus difficile et apparemment, nous n’étions pas les seuls concernés. Le terme de « marché noir » faisait peu à peu partie de notre vocabulaire. On entendait les adultes parler de gens du midi qui venaient avec des camionnettes faire le tour des paysans et repartaient, la camionnette pleine. Il parait que parfois ils se faisaient arrêter par les « maquisards » et qu’ils avaient des problèmes. Tout ceci faisait partie des « on dit » repris par « radio gamin ». Mais, marché noir ou pas, troc ou pas troc, je n’ai pas le souvenir de carences alimentaires.

Histoire vécue : on peut l’évoquer, il y a prescription. Je grandissais, mes pieds aussi d’où le problème bien connu : trouver chaussure à son pied. Négociations avec le cordonnier : biscuits ? liqueur ? J’eus droit à de vraies chaussures en cuir, bien différentes des sempiternelles galoches. Pour une fois les copains m’ont fait la gueule et traité de richard, mais la tourmente fut de courte durée.

L’hôtel Faure des touristes et des maquisards

.

D’autre part, notre séjour temporaire à l’Hôtel Faure, aujourd’hui disparu d’après mes sources. Pourquoi ? Je suis incapable de m’en souvenir. Par contre, je me souviens d’une ambiance chaleureuse ; nous faisions un peu partie de la famille. Ceci était particulièrement sensible les jours ou grand-mère Faure faisait des tourtons. Mêlés aux enfants de la maison, nous traînions dans la cuisine, dans l’espérance, jamais déçue, d’un de ces petits carrés bien frits. Une fois en sa possession, la volée de moineaux s’éparpillait. Même processus avec les pets de nonne. Arrêtons, je vous en prie.

Et des souvenirs plus ou moins confus qui réapparaissent pêle-mêle :

D’étranges visiteurs : deux hommes frappant à la porte (nous avions regagné notre ancienne demeure). Ma mère nous envoie dans notre chambre. Après un moment, plus personne mais je vois pour la première fois du chewing-gum et des cigarettes carrées (des Camel). Ma mère parlait anglais, la maison était plutôt isolée ; personne n’est jamais revenu.

Je passe mon certificat d’étude à St Bonnet. Reçu, j’ai droit à un couteau Opinel ; sans commentaire.

Je ne peux comme beaucoup faire ma communion solennelle en 44 étant trop jeune de quelques mois. Ce sera pour 45, à St Nicolas.

Une fusillade dans le village : les grands parlaient du débarquement. Dès lors, tout se complique : si je comprends bien, les Allemands, à Gap, sont en bute à des maquisards (j’entends le mot F.F.I.) En représailles, ils envoient des troupes brûler des villages : on les appelle « les Mongols ». Pourquoi ? Je ne le saurai jamais.

La nuit tombée, adultes et enfants voyaient des feux brûler au loin. Je crois qu’ils ne sont jamais venus jusqu’au Pont, mais le village était équipé en sacs, Tyroliens ou autres, pour fuir vers des grottes au cas ou.

Vérité, rêves, cauchemars, qui pourrait encore me le dire ? Ensuite le calme, puis diverses tempêtes. Nous voyons passer des voitures sur lesquelles on peut lire : F.F.I. Elles reviennent avec des chargements parmi lesquels je me souviens avoir obtenu un pistolet lance-fusées, un casque et une baïonnette. C’est dire l’importance du butin.

Un jour, immense fusillade : la guerre était terminée ; j’en profite pour faire une appendicite « carabinée » et suis opéré en urgence à Gap !

Encore quelques mois de Champsaur, et ce sera un nouvel exil, mais ceci est une autre histoire, d’autres souvenirs.

.

La belle maison…

La belle maison…

.

Jean Paul Clot.

Jean Paul Clot.

.

2007, quelque part en France. Article mis en ligne le 6 octobre 2011

.

POSTFACE

Jean Paul CLOT a voulu demander à Robert Faure comment il avait ressenti ces années d’enfance à Pont du Fossé.

.

Robert FAURE lui a écrit:

« Deux mondes nous séparaient !

Que pouvait-il y avoir de commun entre lui, brillant petit homme, expansif, bourré d’idées, venu de la ville, tombé du ciel dans une vallée perdue, et moi, bien modeste fils de paysan, archi-renfermé, cloué à son trou et malheureux dans son coin ? Tout était à découvrir.

Pour l’un comme pour l’autre, la vie offrait un départ bien triste. On n’était que des enfants et on abordait notre future vie en pleine guerre. La vallée était sous l’éteignoir, on connaissait les privations, on parlait d’occupation, de résistance…. On ne comprenait pas tout…L’ambiance n’était pas des plus idyllique. Surtout l’hiver qui rendait le pays, bloqué par les congères, replié sur lui-même et isolé.

.

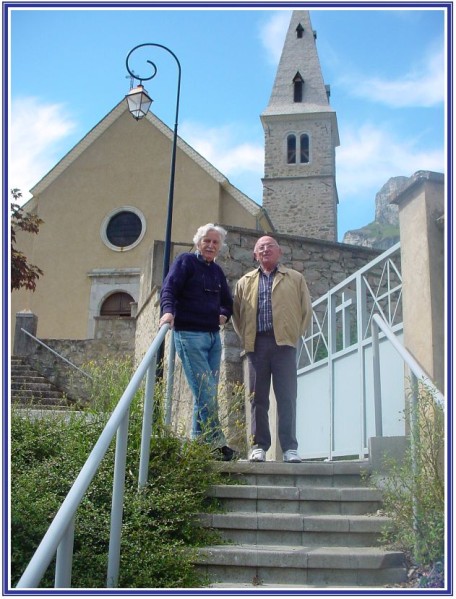

Devant l’église de Saint Jean, Robert Faure à gauche, Jean Paul Clot à droite. Retrouvailles.

Devant l’église de Saint Jean, Robert Faure à gauche, Jean Paul Clot à droite. Retrouvailles.

.

C’est dans un climat plutôt sinistre, que Jean Paul arrivait dans le Champsaur.

En aventurier ! Mais vite, sa sympathie aidant, il rameutait autour de lui des garçons (et surtout des filles) , des gamins pas plus bêtes que les autres, mais un peu figés dans leurs complexes. Il fascinait, les rendant curieux et admiratifs. Bien sur, il ne faisait pas l’unanimité. Ce n’était d’abord qu’un « Parigot tête de veau ! » . A quoi il répliquait , avec ses premiers mots appris du patois local : « Bande de bestiassous, de bayanèous, de cagembrailles ! » .

Puis les échanges se poursuivaient… et se radoucissaient sous les rires. Ou alors, ils se transformaient en grandes bagarres à coups de boules de neige bien englacées et mélangées à de la terre. (On n’est pas tendres quand on est enfants.) On se battait sans pitié.

Les provocations et les envies de se jauger étaient fréquentes. Car se retrouvaient dans les clans : les purs villageois, les pacoules qui venaient des hameaux, des fils de réfugiés espagnols, des enfants juifs cachés mais connus par les autres enfants et protégés par eux, des petits banlieusards de la Bonne Mère qui se refaisaient une santé à la montagne… Un vrai brassage en circuit fermé !…De vraies raclées aussi quand la bonne humeur n’y était pas. …On apprenait à se connaître.

.

Au milieu de tout ça, qu’est ce qui distinguait Jean Paul ?

Ou plutôt, qu’est ce qui agaçait chez lui ? Ce qui, d’abord, m’avait le plus vexé, c’était, un après-midi de vacances, de le voir à la terrasse de l’hôtel Faure avec ses amis estivants. Ils me narguaient en sirotant leurs grenadines quand je passais sur la route, tête basse, en poussant mes vaches pour les mener brouter au pré, des vaches qui, automatiquement, se délestaient, nauséabondes, devant eux. C’était pas drôle pour moi ! Et eux rigolaient.

Qu’il en a de la chance ce Jean Paul !

.

Beau garçon, beau petit brun. Séducteur né, attifé comme un petit prince.

Toujours sur son 31, exhibant alors d’éclatants souliers en cuir verni. Tandis que moi, je faisais vergogne. Je me traînais derrière mes vaches avec des galoches en pneu de caoutchouc. J’étais fringué comme un espavant avec des frusques radoubées, un béret noir sur la tête, mes culottes courtes et, sur le dos, suprême élégance, un veston U. S. que des cousins, bergers aux Amériques, sachant la France très bas, nous avaient expédié.

Que voilà un mauvais début ! Oui , ça commençait mal.

.

Des copains de Jean Paul.

.

En revanche, que d’éblouissements, quelques temps plus tard,

lorsque sa famille nous invitait pour les fastueux « quatre heures » offerts à tous les gosses par sa mère, si belle, si généreuse, si différente. On se régalait de tartes, de biscuits, de tourtons, de cacahuètes, d’oranges… Et Jean Paul avait de si beaux jouets…des jouets qu’on pouvait toucher.

.

Coté caractère cependant, ce qui me choquait chez Jean Paul

(et me fascinait à la fois), c’était son coté rebelle. N’a t il pas défié sa brave grand mère, allant jusqu’à brûler dans la cheminée le redoutable martinet qu’elle utilisait (certes à bon escient) mais sans doute trop souvent. Et je me disais que jamais dans nos familles rurales où il était strictement interdit de contester l’autorité des chefs de famille (qu’on respectait, qu’on craignait, qu’on vouvoyait) on aurait osé un tel péché !

En fait Jean Paul nous ouvrait les esprits. On l’épiait dans ses activités. Il avait une grande imagination. Il nous apportait des moments d’illumination, beaucoup d’inspirations créatrices ne serait ce que dans ses inventions de jeux nouveaux : passage de la Bérésina, bombe à guêpes, chasse à la lumace… etc… On s’estrassait de rire !

.

Et quelle avance sur nous pour tout ce qui concernait les amours enfantines

et les méthodes de séduction… On regardait comment il amorçait … et on s ‘en inspirait. Il gagnait toujours. Il était brillant et, en plus, il avait un humour bon enfant et zozotant qui rendait doublement joyeux, même quand il jouait Jésus dans la crèche vivante.

.

Elles étaient « choutes » les copines avec leurs longues tresses.

.

Il se moquait facilement de lui, surtout lors d’inavouables bêtises. On en restait bouche bée. Jamais aucun de nous, (élevés dans notre fierté ) n’aurait osé une quelconque autocritique.

De toute manière, on n’avait pas souvent droit à la parole ! C’est pourquoi on admirait la liberté de ton, la volubilité, l’apport d’idées nouvelles, la manière de penser autrement de Jean Paul, le bonheur qu’il apportait. Il transformait les mentalités du village. Il dynamisait les geignards qui tirassaient leur lagne. Il entraînait, il avait la bouligue et on le suivait partout.

.

Chef de bande, il nous emmenait, toujours plus haut, sur les pistes de ski.

Mais là, au moins, je pouvais rivaliser avec lui et même me montrer meilleur que lui. C’étaient alors ces compétitions de descentes à tombeau ouvert, ces tremplins de haut vol, ces douloureuses « pelles » inévitables, ces grand rires, ces échanges, tous ces souvenirs qui nous ont surtout rapprochés. Ces heures d’hiver passées sur les pistes autour de Pont du Fossé sont gravées dans nos mémoires.

Ces souvenirs de ski ont renforcé notre amitié… Ils se sont ravivés toute une vie.

Les traces d’enfance sont ce qui reste de mieux pour apporter, dans les passes difficiles, de vrais moments de pur et frais bonheur ».

Pour lire l’article sur Pont du Fossé Cliquez ICI.

Sommaire des articles de Robert Faure : Cliquez ICI.

.

– 15 / Souvenirs de guerre d’un petit enfant (JP Clot, chirurgien) : Cliquez ICI.

Sommaire des articles sur 39-45 : Cliquez ICI.

.

Pour revenir à l’Accueil général du blog Cliquez ICI

.

admin

Commentaire de Marie-José Coiffait :

J’ai à peu près tout regardé ce qui concerne le Champsaur. Je trouve l’ensemble très, très intéressant. C’est une mine!

J’ai aimé, en particulier la philosophie du Champsaur, pleine de bon sens, de simplicité, parfois d’originalité. C’était le socle commun et les gens en avaient certainement besoin pour se rassurer et pour juger.

Mais j’ai encore plus aimé le vocabulaire, la richesse des mots, leur immense variété. Quel dommage que la République n’ait pas entretenu cette précieuse particularité, ce précieux terreau! La terre et la montagne vont avec la langue. Je connais assez bien le Cantal, en particulier la Margeride et c’est pareil! Perdue cette langue (plus qu’un patois) chez les jeunes générations.

L’interview de Jean Paul Clot est très émouvante. On sent que ce qu’il raconte est profondément juste. On ne lui a certainement pas toujours fait de cadeau, mais lui, en tant qu’homme, en est sorti grandi.

…J’ai beaucoup, beaucoup appris sur une région pratiquement ignorée. Merci encore.