Guerre de 1870: le récit de Jean-Pierre Servel

§.

Mes pauvres et tristes mémoires.

Du fond de la Silésie, en mars-avril 1871, dans un camp de prisonniers, Jean-Pierre Servel, paysan des Hautes-Alpes, raconte tout ce qui lui est arrivé depuis juillet 1870.

A-t-il pris des notes sur le vif, qu’il remettrait en forme ? On le croirait, tant son récit, une chronique presque quotidienne, suit parfois de près le détail des lieux, des heures, des circonstances et des émotions. Et pourtant, il nous l’assure, c’est de mémoire que tout est écrit : « Je me rappelle qu’un soir, on apporte une tête de cheval. Poussé par la trop grande faim, j’en coupe un morceau que je passe sur la flamme et que j’ai mangé cru. Si quelque fois je raconte ces tristes choses au pays natal, plusieurs de mes auditeurs ne voudront peut-être pas le croire, moi-même je le croirai à peine, ma mémoire me faisant déjà un peu défaut de ces choses ayant déjà vieilli. Hé bien croyez que c’est la pure et franche vérité et qu’au moment où je trace ces quelques lignes prisonnier de guerre, ici à Neisse en Silésie, je me rappelle de tout ce qui s’est passé comme si c’était hier ».

.

Jean Pierre Servel, soldat du Second Empire

.

Rien de convenu, pas de rhétorique, une longue litanie de faits vécus. Démobilisé en mars 1870 après six ans de service militaire, Jean-Pierre Servel a été remobilisé en juillet, équipé à Rennes, et immédiatement envoyé à Metz, où il arrive le 2 août : il y sera fait prisonnier, avec toute l’armée de Bazaine, le 28 octobre suivant.

Ce qui domine dans ce récit, c’est la faim, une faim tenaillante, la fatigue, le froid, la pluie, la boue. La camaraderie – les amis qu’on perd au feu, ceux qu’on retrouve en captivité. Rares figures d’officiers, bravaches stupides qui se font descendre comme des lapins par les Prussiens. Une description précise des opérations, qui fait ressortir leur impréparation ou leur absurdité – un côté Voyage au bout de la nuit. Le sentiment d’avoir été intentionnellement trahi par les chefs, Bazaine en première ligne. Pas de haine systématique des Prussiens ni de discours revanchard, des descriptions honnêtes de tous les comportements.

Servel parle rarement de lui-même, presque jamais de son village et de son passé, mais ses remarques indiquent un homme généreux et attentif. Il est souvent malade – au début des opérations, en août, puis au début de sa captivité, jusqu’à fin janvier 1871, où il souffre successivement de diarrhées, puis de la petite vérole – ce qui l’amène à voir la guerre depuis les coulisses terribles des ambulances et des hôpitaux. En Silésie, il est frappé par la pauvreté de la population. C’est l’hiver, très rigoureux, on souffre du froid et de la vermine.

Quand le printemps arrive, et qu’il rédige son récit, il s’inquiète de voir son pays sombrer dans l’anarchie et le chaos, et soupire après le retour au pays natal. C’est dans l’espoir d’une libération prochaine qu’il met un point final à ses mémoires : « Mes pauvres et tristes mémoires terminées aujourd’hui à Neisse le 24 avril 1871 ».

Ce texte est la transcription d’un carnet manuscrit rédigé par Jean Pierre Servel (1844-1908) lors de sa captivité en Silésie, suite à la guerre de 1870. Il manque la première et la dernière pages. Les pages 30 à 33 montrent une écriture différente. Les fautes d’orthographe sont d’origine.

En préambule une brève biographie de Jean Pierre Servel.

.

Livret militaire de Jean-Pierre Servel.

Sa Vie .

Jean Pierre Servel (ou Servel-Champagne) est né au Glaizil (Hautes Alpes) le 15 juin 1844. Son père était cultivateur, mais aussi instituteur ambulant pendant l’hiver. Sa mère est morte alors qu’il avait deux ans. C’est sa sœur qui a dix ans au moment de la mort de sa mère qui assurera sa première formation ainsi qu’à son frère Auguste et son autre sœur Rosette.

Pendant quelques années, il suit l’enseignement d’un maître d’école dans un village voisin. Il y apprend suffisamment de latin pour comprendre la messe, le chant, les mathématiques et aussi la géométrie. Après quoi, il s’occupera avec sa famille des travaux des maigres champs de la ferme.

A l’âge de vingt ans, ayant tiré un mauvais numéro, et n’ayant pas assez d’argent pour se payer un remplaçant, il part pour un service militaire de sept ans, qu’il effectue en grande partie à Toulouse et Lannemezan. A peine a-t-il terminé son service militaire (mars 1870) qu’il est rappelé en juillet pour la guerre franco prussienne. Le 2 mai 1877, il épouse Marie Chaix (22 ans) qu’il installe dans la maison paternelle du Glaizil.. Entre 1877 et 1888 naissent 5 enfants. Simultanément, il devient maire du village, fonction qu’il occupera de 1877 à 1887. Fin 1888, la famille décide de partir en Amérique. Jean Pierre répond aux appels de son frère Auguste, installé depuis quelques temps à St James (Louisiane). Malheureusement, les retrouvailles avec son frère ne sont pas bonnes :

« Intendant de son frère, Jean Pierre a la charge de surveiller une immense plantation de canne à sucre. Un nombreux personnel de Noirs encore en semi-esclavage, y est employé. Un jour, Jean Pierre entend des cris. Il accourt et se trouve devant son frère rouant de coup un pauvre Noir coupable de quelque petit larcin ou de paresse. Jean Pierre bondit, arrête son frère. Le Noir déguerpit. Blême de colère, Auguste dit alors : Qui est le maître ici ? « C’est toi, répond Jean Pierre, mais il est un autre Maître au dessus de toi qui te défend de traiter un homme comme une bête de somme »

Conscients qu’ils n’avaient plus les mêmes valeurs qu’Auguste, Jean Pierre et Marie décident de rentrer au Glaizil. L’aventure aura duré 3 mois. »

La famille de Jean-Pierre Servel la veille de son départ en Louisianne.

La famille de Jean-Pierre Servel la veille de son départ en Louisianne.

.

Jean Pierre se remet à la culture de ses champs alpins. La petite Mélanie qui n’avait que 8 mois lors du voyage en Amérique meurt, mais quatre autres enfants naîtront par la suite.

Il hérite d’une propriété provenant d’un François Servel-Ricaille (qui n’est pourtant pas apparenté) n’ayant pas de descendant. A charge seulement que soit célébrée chaque année une neuvaine de messes pour le repos de son âme.

Il redevient maire du village quelques années, mais renonce pour se consacrer à sa nombreuse famille et à sa ferme. Il exerce également quelques services de géomètre arpenteur dans son village. Il semble qu’il ait vécu à ce moment là, la période la plus heureuse de sa vie faite de labeur et de piété.

Il meurt en 1908. Sa femme Marie lui survit 8 ans et finit par se suicider, accablée par d’autres deuils, et par l’angoisse de la disparition possible de 2 de ses enfants partis à la guerre de 14.

Mes pauvres et tristes mémoires

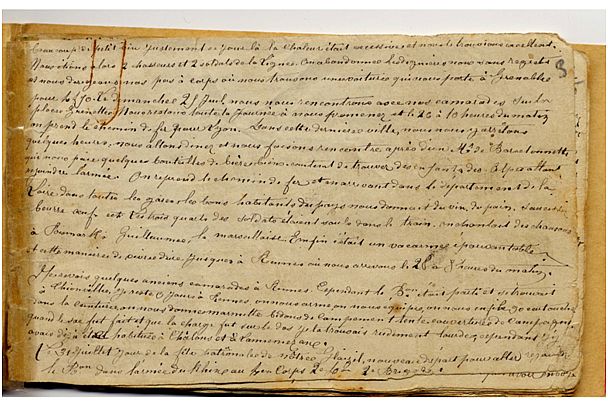

page 3

…beaucoup de petit vin. Justement ce jour là, la chaleur était excessive et nous le trouvions excellent. Nous étions alors 2 chasseurs et 2 soldats de la Ligne. On abandonne Lesdiguières non sans regrets, et nous dirigeons nos pas à Corps où nous trouvons une voiture qui nous porte à Grenoble pour la fin du jour. Le dimanche 25 Juillet, nous nous rencontrons avec nos camarades sur la place Grenettes. Nous restons toute la journée à nous promener et le 26 à 10 heures du matin on prend le chemin de fer pour Lyon. Dans cette dernière ville, nous nous y arrêtons quelques heures, nous allons dîner et nous faisons la rencontre d’un Mr de Barcelonnette qui nous paie quelques bouteilles de bière, bien contents de trouver des enfants des Alpes allant rejoindre l’armée. On reprend le chemin de fer et en arrivant dans le département de la Loire dans toutes les gares, les bons habitants du pays nous donnait du vin du pain saucisses beurre œufs ect. Les trois quarts des soldats étaient soûls dans le train. On chantait des chansons à Bismarck et à Guillaume, la Marseillaise. Enfin c’était un vacarme épouvantable et cette manière de vivre dure jusques à Rennes où nous arrivons le 28 à 8 heures du matin. Je revois quelques anciens camarades à Rennes. Cependant le Bataillon était parti et se trouvait à Thionville. Je reste 3 jours à Rennes, on nous arme, on nous équipe, on nous enfile 90 cartouches dans la ceinture, on nous donne marmitte bidons de campement tente couverture de campagne. Quand le sac fut fait et que la charge fut sur le dos, je la trouvais rudement lourd, cependant j’y avais déjà été habitué à Châlons et à Lannemezan.

Le 31 Juillet, jour de la fête patronale de notre Glaizil, nouveau départ pour aller rejoindre le Bataillon dans l’armée du Rhin au (illisible) corps, 2°( illisible), 2° Brigade.

Nous arrivons à Metz le 2 Août. Le capitaine qui conduisait le détachement se rend au bureau de la place pour prendre des renseignements où était le bataillon. Le (illisible) donne l’ordre de nous faire camper et passer la nuit à Metz et de se diriger le lendemain à Boulay où était campé le bataillon. Nous dressons pour le première fois nos petites (tentes) pour y passer la nuit, ensuite nous allons faire un tour de promenade dans la ville. L’encombrement dans la ville était extraordinaire. De tous les côtés, on ne voyait que des troupes. Les rues en étaient pleines, infanterie, cavalerie avec leur chevaux, artillerie et train d’équipage avec leurs chariots. C’était quelque chose d’imposant et pour la première fois cela nous donnait une idée de ce que la guerre a de terrible. En passant dans la ville avec mes camarades du département , une bonne dame nous approche et nous offre des médailles représentant la Sainte Vierge d’un côté et de l’autre Saint Joseph. Nous acceptons chacun une médaille. Je prends respectueusement la mienne et après avoir fait le signe de la croix et l’avoir baisée, je la passe à mon cou. Un camarade appelé Chastet se moque de moi et me dit avec un sourire narquois et railleur : ho comme tu sais bien faire ! Recommence un peu je veux apprendre à faire comme toi. Moi je réponds tout bonnement : arrange toi comme tu voudras. Pour moi si j’accepte une médaille, c’est pour la porter avec confiance sur moi. Tu crois peut-être me dit-il que cela va te garantir de la mort ? Tout cela c’est de la fable. Si j’ai pris cette médaille c’est pour ne pas faire affront à cette dame. Tous les autres camarades ne dirent rien et moi pour ne pas engager une longue discussion je me tus aussi. La conversation roule sur un autre sujet et nous continuons notre promenade. Plus tard vous saurez ce qui arrive à nos jeunes hommes. Avant de nous rendre à notre camp nous rentrons dans une auberge pour manger un morceau. A table nous nous trouvons avec des individus du département des Vosges qui étaient venus volontairement à Metz avec leurs chariots offrir leurs services pour le transport des bagages et des vivres pour les armées. La conversation roule bien entendu sur la guerre et dans l’entousiasme où l’on était, les Prussiens allaient être mangés d’une seule bouchée. Le souper terminé, nous retournons au campement, nous couchons dans la petite tente où pour la première fois je reposai très bien. Le lendemain on se dispose au départ de bon matin. J’arrangeai mon sac quand une main me frappe sur l’épaule et me dit : Bonjour Servel,

Page 5

vous êtes là ? C’était la voix de Gauthier. Nous nous étions quittés à Grenoble et par un singulier hasard, nous nous retrouvons campés côte à côte. Lui venait aussi de rejoindre son régiment dans un détachement qui venait de Soissons et moi de Rennes. A 10 heures, on prend donc la route de Boulay situé à 25 kil. De Metz. La chaleur était forte ce jour là . Avec le chargement qu’on avait la chaleur et la fatigue nous accablaient. Nous marchions avec l’artillerie qui voulait bien nous porter nos sacs à quelques uns sur leurs voitures ce qui nous fit beaucoup de bien. A 11 heures, nous arrivons au bataillon campé sur une petite hauteur qui domine Boulay. Le bataillon nous attendait. Chaque camarade cherchait ses anciennes connaissances. On se serre la main, on s’embrasse on se questionne. Ils nous disent : voilà déjà 8 jours que l’on est en marche, qu’on a éprouvé beaucoup de chaleur et de fatigue et que la veille, ils ont fait une reconnaissance sur les frontières, qu’ils ont vu des prussiens et mis les pieds sur leur territoire. Enfin ils nous racontaient tout cela avec plaisir, ils étaient gais, contents et bien portants quoique déjà noircis par le soleil. Je trouve Pellet, Serres et Beaumel. Je leur paie 2 ou 3 litres de vin et nous causons avec plaisir quelques instants. On nous verse ensuite dans les compagnies et dans les escouades, chacun reconnaît son logement ou plutôt les camarades prennent nos tentes et allongent la maison pour recevoir leurs nouveaux hôtes. Le lendemain 4 août fut une journée de repos. Le 5 août on lève le camp, la division se met en marche. Nous nous arrêtons à 2 heures de l’après-midi, on campe et notre compagnie fut désignée de grande garde. Nous allons donc établir nos tentes à 1 kil. en avant du bataillon, à 200 m environ de la lisière d’un bois. Nous passons tranquillement le reste de la journée. On fait la soupe, un bon feu après. Ensuite on se fourre sous les tentes. Les nuages noirs s’ammoncelaient, le tonnerre grondait par intervalle dans le lointain. Tout présageait l’annonce d’une tempête. Il tombait déjà quelques gouttes. On se blotissait sous la toile quand tout à coup la sentinelle crie : « aux armes, les prussiens sont là ». On sort précipitamment des tentes que l’on enlevait sur le dos en sortant. Nous saisissons nos fusils avec promptitude. Le capitaine nous dirige au pas gymnastique vers le bois après avoir envoyé

Page 6

un homme pour prévenir le bataillon. Nous nous enfonçons dans le bois, nous descendons une pente et nous nous déployons en tirailleur en avant des régiments de lignes qui arrivent. On fouille le bois, on cherche, on écoute et l’on n’aperçoit rien, ce qui nous confirma que c’était une fausse alerte. Il était presque nuit, la pluie tombait par torrents, la foudre éclatait au dessus de nos têtes. Quelques moments après, tout le monde était égaré, loin de notre campement au milieu des bois, il faisait noir comme au fond d’une cave, mouillés jusqu’à la moelle des os, on se blottissait par groupes sous les arbres. De tous les côtés, on entendait les refrains des divers corps. Le capitaine fait sonner le refrain du bataillon et ensuite à la 10ème Cie nous nous rassemblons comme nous pouvons et après avoir passé je ne sais où, dans les ravins, bois, prairies, terres labourées dans lesquelles on se fichait par terre et où on restait enfangé dans la boue, nous arrivons à minuit à notre grand garde. Nos tentes étaient démontées soit par la violence du vent ou par nous autres de sorte qu’il fallut passer le reste de la nuit à la grande pluie. Il est vrai qu’à cette saison là, il ne faisait pas encre froid. Néanmoins quelques hommes vont chercher du bois sec et nous allumons un grand feu pour nous sécher. Le jour arrive (6 août), on reçoit l’ordre du départ. Nous rejoignons le bataillon avec beaucoup de peine à travers les terres labourées, où l’on s’enfonçait jusqu’à moitié jambe. Nous étions couverts de boue depuis les pieds jusqu’à la tête. La colonne se met en marche et vers midi nous arrivons au village de ……Le Général fait mettre la division en batailles. Le 5ème Bataillon fut déployé en tirailleur après avoir mis sac à terre et fut chargé de faire une reconnaissance en avant du village dans un bois qui en était éloigné d’environ 1 km et 1/2 et sur la lisière duquel on avait apperçu quelques Allemands. Vraiment nous nous attendions à une attaque ; il n’en fut rien et deux heures après avoir bu un café qu’on avait fait à la hâte, on se remit en route et le soir on vint camper tout près du village. Après avoir campé nous entendons gronder le canon dans le lointain et les coups redoublent d’un moment à l’autre. Nous attendions à chaque

Page 7

Instant de lever le camp, et de prendre les armes, mais il paraît qu’on avait reçu aucun ordre pour se diriger à Forbach et nous restâmes tranquillement dans notre camp. Le soir de ce même jour, je cherchai au 13ème de Lignes qui était campé à notre droite et avec lequel nous faisions brigade, mes camarades Grand, Guarri et Laurens. Je fus très bien accueilli par eux. Grand, cordonnier de son état, raccommodait un sac et Laurens était à la tente de son capitaine dont il était brosseur. Ils payèrent loyalement quelques gouttes d’eau de vie et comme de bien entendu on parla du pays ou pour mieux dire je leur racontai une foule de petites choses qui s’étaient passées depuis leur absence. On se quitta le soir en se promettant de se rendre visite très souvent, choses très faciles car nous étions toujours campés bien près les uns des autres. Le 7 août on part encore de bon matin. Nous passons par Saint Avold et nous arrivons jusqu’au village de bien près des frontières. Les habitants du village nous avaient dit que les prussiens n’étaient guère éloignés. Les habitants du village, épouvantés, s’enfuyaient, emportant avec eux leurs bagages et emmenant leurs bestiaux. Beaucoup de personnes pleuraient et c’était vraiment triste de voir ces pauvres gens. Là, j’ai pensé à nos pauvres montagnes des Alpes et je me disais : si nos pays n’ont pas l ‘abondance ou les richesses qu’ont ces contrées, ici au moins nous avons la tranquillité et nous n’appréhendons pas le terrible fléau de la guerre. Le presbytère abandonné par le bon curé qui l’habitait et qui en partant nous donna 6 canards fut immédiatement occupé par nos meilleurs tireurs qui étaient postés aux croisées. On avait pris toutes les mesures pour la défense, et puis ce jour là, on ne vit encore personne.

Depuis le 7 août jusqu’au 13, on battit tous les jours en retraite jusqu’à Borny où nous arrivâmes le 13. Harassé par les fatigues, la chaleur et les privations et surtout par ce genre de vie auquel on n’était pas encore habitués, il y avait déjà trois ou 4 jours que j’étais un peu indisposé. Ce jour là, je m’en vais à la visite et le docteur me donne

Page 8

un vomitif que je prends et qui me fait beaucoup de bien. Peu après nous mangeons la soupe. Je déjeune avec appétit et puis je m’en vais voir mes camarades du 13ème de Lignes qui recevait justement un détachement qui arrivait de Romans. Nous y trouvons des Alpins entre autres un nommés Reynaud de Poligny, et Beaume d’Agnères en Dévoluy, et plusieurs autres. Nos pays nous paient leur arrivée en faisant une tournée à la cantine. On blague, on cause, je les quitte pour un moment pour aller chercher quelque chose dans ma tente. En arrivant, un sergent de la compagnie me cherchait, il me voit, s’approche de moi, et me dit de faire mon sac pour m’en aller à Metz avec les autres malades. Moi qui n’étais guère malade, je fis quelques difficultés. Le sergent me dit qu’on avait fait un état des malades du Bataillon, que mon nom y était porté, et de me dépêcher à faire mon sac qu’on allait partir à l’instant. Je fais ce qu’on me dit et par là je brûle drôlement la politesse à mes camarades qui m’attendaient. Les malades partent pour Metz dont nous étions éloignés de 4 Kil. environ. Arrivée à Metz dans les casemates où là dedans il y en avait qui étaient bien malades. Nous étions subsistant (illisible) de lignes et chaque jour nous allons à la caserne où l’on nous distribue une ration de pain et 50 cent. par homme. Avec cela, on s’arrangeait comme l’on pouvait pour vivre. J’étais associé avec un chasseur du bataillon et notre nourriture consistait à notre pain, un petit bout de saucisson et du vin qui, qui à ce moment n’était pas encore cher. Le lendemain 14 août eut lieu la terrible bataille de Borny, on entendait le canon, on voyait la fumée des obus et des masses noires de fumée qui annonçait l’incendie des villages. Toute la ville était dans la crainte et sur le soir, de longues files d’ambulances ramenaient à Metz les malheureux blessés dans cette terrible journée. Le 15 août j’eus le bonheur d’assister à la Sainte Messe. Je priais la Ste Vierge avec beaucoup de ferveur. J’offris toutes

Pages 9

mes misères et mes peines au bon Dieu, le priant de me conserver l’existence, ou si par sa sainte volonté, je devais souffrir la mort sur les champs de bataille, je le conjurais de tout mon cœur de me faire miséricorde. Je sortis content de l’église où je retournais plusieurs fois pour faire mes prières. Le 16 Août, le canon gronda depuis 10 heures du matin jusque tard dans la nuit. Le 17, je vois quelques camarades du Bataillon qui me disent que notre Bataillon s’était vaillamment combattu pendant des deux terribles journées, qu’on avait abîmé, mais que nous avions à déplorer de grandes pertes, que la moitié des hommes était hors de combat et que nous n’avions presque plus d’officiers. Toutes ces choses me faisaient languir de revenir au bataillon, car je me languissais beaucoup de revoir mes camarades et de savoir quel avait été leur sort. Le 18 au matin, on forme avec tous les éclopés et les malades des divers corps un bataillon qu’ils nomment « bataillon de la Moselle », on nous fait partir des casemates et nous allons camper dehors des remparts. Tout à coup on crie « aux armes », et nous voyons des civils rentrer précipitamment dans la ville en disant que les Prussiens étaient tout prêts. Tout le monde prend les armes, malades et éclopés et tous on se porte vivement sur les redoutes pour attendre l’ennemi. Rien n’arrive et on retourne 1 heure après à son camp. A peine étions nous arrivés que le canon tonnait dans toutes les directions. Les Prussiens investissaient la ville, et par le nombre effroyable de ses soldats nous fermaient toutes les voies et nous tenaient prisonniers autour de la ville de Metz. Le surlendemain 20 août, je pars avec quelques camarades et nous rejoignons le Bataillon. Le Bataillon était campé dans un verger, les hommes n’avaient ni manteaux ni sacs, ils avaient tout abandonné sur le champ de bataille du 18. Le premier camarade que j’aperçois ce fut Germain. Il me serre la main avec plaisir très content et joyeux de s’être tiré de ces mauvaises affaires sans blessure ni accident.

Page 10

Je lui demande des nouvelles des autres camarades du pays. Il me répond que le pauvre Chastet avait été frappé en pleine poitrine par une balle au premier engagement que l’on avait eu le 14. Tous les autres sont vivant, me dit-il, mais Agnel est blessé à l’épaule, Brunet à la jambe et Jacob à la main droite, aucun blessure n’est bien grave. Au même moment le bon Pellet arrive vers moi et m’embrasse, je m’empresse de le féliciter et de lui témoigner la joie que j’éprouvais de le trouver plein de santé et de vie. En effet , cher ami, me dit-il, il faut que la Providence y ait mis du sien pour nous conserver, car le 14 surtout, les balles tombaient aussi épais sur nous que la grêle au mois de juillet. Je crois que maintenant nous sommes assurés que nous ne craignons plus rien après avoir passé par où nous avons passé. Dans la Compagnie, nous avons perdu 40 hommes tués ou blessés, le capitaine est grièvement blessé dans le bas ventre. Il faisait le brave debout devant la Compagnie, tandis que tous nous autres nous étions couchés dans les sillons. Mais il ne resta pas seulement 3 minutes debout qu’une balle prussienne le fit coucher. A la 1ère Compagnie, me dit-il encore, ils n’ont plus d’officier. Le sous lieutenant de cette Cie avec le fourrier, faisaient les intrépides aussi. Il est vrai que l’eau de vie faisait une bonne partie de leur courage, ils en avaient bu à peu près un litre avant le commencement de l’action. Debout, un fusil à la main, ils tiraient avec rage sur les Prussiens et ne voulaient pas se coucher. Dans l’intervalle aussi de quelques minutes, ils tombèrent tous deux raides morts. J’écoutais en silence le récit de ces tristes choses, quand l’ami Pellet essuyant une larme, me dit que le pauvre Beaume, de Corps, est mort après l’affaire du 16. Je le vis gai, content, nous trinquions encore ensemble hier matin. Je me suis empressé d’aller à sa Cie. Les camarades me disent « il est mort le 18, une balle lui a traversé la tête , il a jeté un petit cri et il est tombé sans mouvement » Après avoir causé quelques instants, nous faisons cette réflexion : ceux qui sont morts sont morts, n’y pensons plus, un de ces jours ce sera peut-être à notre tour, ayons du courage, nous avons perdu du monde, c’est vrai, mais les Prussiens ont 3 fois des hommes tués comme nous et nous les avons joliment (illisible)

.

Pour lire l’ensemble des articles de M. Servel Cliquez ICI.

Pour revenir à l’accueil général du Site cliquez ICI.

Page 11

Il me tardait aussi de savoir ce que faisaient nos Glaizialons du 13ème de Ligne. Je m’y rends à la hâte. Je trouvais Laurens bien portant et j’apprends que le Guarri était blessé à la jambe, on me dit aussi que Paul Gauthier avait eu l’index de la main droite emporté par une balle. Le 22 août, le Bataillon change de campement et nous venons nous établir dans les vignes à droite de la route qui s’en va de Metz à Viopy, à peu de distance de Plappeville, situé entre les forts de Saint Quentin et de Bellecroix. Là, pour établir le camp, il a fallu couper les ceps chargés de raisins qui commençaient à mûrir. Malheureuse guerre ! J’étais malade de voir la destruction de ces bonnes vignes. Nous nous reposons tranquillement pendant plusieurs jours. Les vivres ne manquaient pas encore, on en avait même de trop, parce que beaucoup d’hommes mangeaient du raisin toute la journée, d’ailleurs il faut remarquer qu’il ne fallait pas aller loin pour en trouver, en sortant de la tente on en avait sous la main, par suite, il y en avait beaucoup qui étaient malades et qui ne mangeait presque rien Pendant les quelques jours de tranquillité qu’on a dans ce nouveau camp, on allait voir des camarades dans les divers logements qui faisaient partie de l’armée . Je reçois la visite d’un ancien camarade. Charpy, alors chasseur dans la garde impériale, vient m’embrasser et me serrer la main. Jugez de la joie que j’éprouve en revoyant cet ancien ami. Nous avons longtemps causé de Toulouse et de Mr Dufour. A partir de ce jour, on se rendait réciproquement des visites et le temps se passait encore agréablement.

Le 29 août, nous levons le camp de bon matin. La division se met en marche, nous traversons la Moselle et nous nous dirigeons vers le fort Saint Julien. Ce jour là, le temps était à la pluie.. On arrive sur la plaine qui s’étend depuis Saint Julien jusqu’à Sainte Barbe. Nous campons dans le terrain mouillé. On allume du feu avec beaucoup de peine avec quelques gerbes d’avoine que nous avions ramassées. Le cuisinier de l’escouade prend la gamelle pour faire cuire un biftek en attendant que nous eussions de l’eau pour faire du café. Je pars à l’eau dans un village qui était éloigné de 2 kil. j’eus beaucoup de la peine à trouver de l’eau. Tous les puits étaient épuisés par la foule. Cependant, je parviens à remplir mes bidons. Je reviens en hâte au

Page 12

camp. Je trouve tout le monde sac au dos et prêt à partir. Il fallut jeter cette eau qui m’avait donné tant de peine, et me préparer au départ comme les autres. Nous revenons à notre camp. Nous marchons avec beaucoup de lenteur et nous n’arrivons que le soir à 10 heures . La première chose en arrivant fut de camper et de faire la soupe que nous mangeons à minuit. On se couche, et le lendemain 30 août : repos. Le 31, on reprend la même route que le 29, et nous arrivons sur la plaine de Sainte Barbe. On nous dispose en bataille. Les compagnies de notre bataillon furent dispersées. 2 ou 3 furent déployées en tirailleurs en première ligne et d’autres furent attachées aux batteries d’artillerie pour leur servir de soutien. Ma compagnie suivait une batterie d’artillerie de réserve. L’attaque commence par le feu des batteries à 3 heures de l’après-midi. L’artillerie tonne avec fureur, les mitrailleuses font merveille. C’était quelque chose de terrible. Le sifflement des balles et des obus qui éclatent à tout instant, les balles des mitrailleuses ressemblaient à des légions de serpents qui traversent l’air et qui portent partout le ravage et la mort. En peu de temps, les Prussiens sont repoussés, culbutés, et à la nuit on les refoulait au delà du village de Sainte Barbe. Quelques pièces d’artillerie tombent en notre pouvoir, mais on ne les ramène pas afin que le lendemain ils puissent s’en emparer de nouveau. Quant à ma compagnie, soutien d’une batterie d’artillerie, elle ne reçoit que très peu de mal. Couchés dans les sillons nous recevons quelques obus qui heureusement ne font que nous jeter de la terre sur le dos. La nuit commence à tomber, nous nous portons en avant pour nous rallier au bataillon dont nous entendions sonner le refrain. Le spectacle était navrant : une foule de blessés de toutes les façons, portés sur des mulets encombraient la route. On entendait cris et plaintes de tous les côtés, à tous les pas, des hommes morts, mutilés la plupart d’une manière horrible, chevaux abattus et chariots renversés. Nous rejoignons le Bataillon, il faisait bien nuit. Nous campons tout près d’une ferme. Les murs de cette maisons étaient presqu’entièrement démolis par des obus et tout l’intérieur était brûlé. Heureusement il y avait un puits où nous trouvons de l’eau pour faire la soupe. Ce soir, là encore on mange à peu près à minuit.

Page 13

Dans cette journée notre bon commandant, Mr Carré fut tué. Il reçut une balle en pleine poitrine, il s’écrie : je suis mort, ils m’ont tué. C’est tout ce qu’il peut dire. Il tombe de son cheval, 2 heures après il n’existait plus. On l’enterra 2 jours après à Metz, sa ville natale. Sa mère et beaucoup de ses parents assistaient à ses funérailles ainsi qu’un grand nombre des hommes du bataillon. Le capitaine L. Sourdeval fit son oraison funèbre et ce ne fut pas sans verser des larmes que nous dîmes adieu pour la dernière fois aux dépouilles mortelles de notre bon commandant. Revenons maintenant à notre (illisible) et voyons ce qui ce passe le 1er septembre. On se lève à 2 heures du matin, on fait du café que l’on prend avant le jour. Nous battons un peu en retraite. Le jour à peine arrivé que le combat recommence. La position que nous avions enlevé la veille et nos traîtres de généraux nous avaient fait abandonnées dans la nuit sont de nouveaux reprises par les Prussiens. On aurait dit qu’on faisait un jeu dans cette guerre terrible. Le Bataillon change de position ce jour là. Le Général donne l’ordre au capitaine Cie de poster le bataillon dans une côte boisée située sur l’avant du fort Saint Julien et qui dominait la plaine s’étendant sur la Moselle. Placés en réserve sur ce point là nous allons pu voir sans y prendre part l’action qui était engagé de ce côté là. Quelques obus tombent encore au milieu sans nous faire aucun mal. Les tirailleurs de la Ligne en avant dans la plaine se battent avec beaucoup de courage. Les masses prussiennes se déplacent sur eux et les pauvres malheureux accablés par le nombre se voient forcés de battre en retraite ayant beaucoup de blessés et de morts. Le Bataillon était là inactif et d’autres corps auraient pu les renforcer, mais comme de bien entendu l’ordre n’est donné à personne. A peu près au même moment une batterie française prend en position pour tirer sur une batterie prussienne qui s’avançait au galop et se préparer se même à leur apposer des coups de canon. La distance qui les séparait était de 1500 mètres environ. Nous suivons avec impatience du regard, les mouvements de notre artillerie qui nous paraissait prête à tirer depuis un

Page 14

moment. Les Prussiens, de leur côté ne perdaient pas du temps. Ils lâchent un premier coup de canon. L’obus tombe à une trentaine de mètres de la batterie française. Ce coup là était à peine tiré, qu’il en part un 2ème qui enlève un chariot, renverse les chevaux et les cavaliers. Un bon coup part suivi d’un 4ème, de sorte que notre batterie se vit obligée de battre précipitamment en retraite sans avoir tiré un seul coup. J’enrageais comme un lion de voir cette chose là et j’ai toujours pensé que le Ct de notre batterie avait ralenti de faire tirer à dessein …ayant battu en retraite ne pouvant plus être apperçu par les Prussiens, ils dirigeait leur feu sur les tirailleurs qui battaient et lançaient des obus partout où il y avait des groupes. J’ai vu à ce moment là une chose fort singulière : un obus éclata au milieu d’un groupe, un éclat enlève la caisse d’un tambour et l’emporte au moins à quinze pas sans lui faire aucun mal. De là nous battons tous en retraite jusqu’au fort Saint Julien où étaient massés de régiments dans l’inaction, tandis qu’on envoyait quelques poignées d’hommes devant les Prussiens. On ne disait rien, mais chacun sentait la trahison. Au fort Saint Julien nous reprenons la route de notre ancien camp dans les vignes où nous arrivons avant la nuit.

Les jours suivants, il n’y eut rien d’important. Le 6 septembre, un ordre de Bazaine remplaçait la viande de bœuf par celle de cheval et en même temps on nous rationnait à une livre de pain par homme et par jour. C’est de jour là que commence à dater l’histoire de notre long jeûne et de nos si rudes privations.

Les premiers (jours) qu’on nous donnait la viande de cheval, la plupart des hommes n’en voulaient pas. A peine pouvait on manger la soupe à laquelle nous trouvions un goût fort désagréable. Il y en eut qui restèrent 5 ou 6 jours sans en manger, ne vivant que du pain et jurant que jamais il ne pourraient manger de la viande de cheval. Nous verrons comment plus tard, ils mangèrent non seulement la viande de cheval, mais de plus ils rongèrent les os comme des chiens.

Page 15

Peu à peu on s’habituait à manger du cheval, qui devenait de jour en jour meilleur. Une livre de pain par jour ne pesait guère dans l’estomac. Tous les jours on avait du travail à faire, les tranchées et à fortifier les forts de Saint Quentin pour le roi de Prusse. Je ne travaillais avec aucun goût. Je me doutais bien que le proverbe n’est pas mentable comme l’on dit : travailler pour le roi de Prusse. Quelques jours après, on nous retranche encore sur notre pauvre livre de pain, on ne touchait presque plus de sel. La famine commençait à nous torturer rudement. Le très digne et très détesté Bazaine, pour nous faire passer le temps agréablement, et surtout pour nous faire oublier la faim dans la crainte de quelques révoltes redoublait d’ardeur pour nous faire travailler et dans ses rapports et ses ordres, il n’était que de travail, revues de propretés par les chefs de corps, généraux de brigades de division et que sais-je moi. Le moindre acte d’indiscipline commis par un malheureux soldat était passible du conseil de guerre. Avec ce temps pluvieux et brumeux de la fin septembre et d’octobre, il fallait tous les jours à l’appel avoir ses guêtres blanchies et propres. Le plus souvent , on ne pouvait les faire sécher, on les mettait toutes mouillées aux pieds et il fallait passer toutes les journées dans la fraîcheur. Pour faire notre misérable cuisine, c’est à dire pour faire cuire un morceau de cheval tombant d’inanition, dans un peu d’eau sans sel et sans assaisonnement, on souffrait horriblement pour avoir du bois, cependant nous étions campés dans arbres fruitiers. Tous les jours il y avait corvée de bois pour le Bataillon, mais ce bois était destiné pour le poste de police, pour le commandant, pour les cuisines de Messieurs les Officiers et pour les faire chauffer le soir en feu de bivouacs. Quant à nous, il n’en était pas question. Il était défendu de couper des arbres fruitiers étant encore verts sous peine, si l’on était pris, d’être puni. On ne pouvait non plus aller à la forêt située en avant des avant-postes, de sorte que souvent on était embarrassé. On se glissait à la tombée de la nuit dans les vergers, on déchirait les pruniers et les poiriers dont on enlevait (les feuilles) de manière que cela paraisse du bois sec. Tous les champs de pommes de terres ont été fouillés et refouillés je ne sais combien de fois. On se trouvait heureux de trouver 2 ou 3 pommes de terre après avoir bêché toute une matinée. Nous ramassions tous les jours de la salade que nous appelions pissenlit, c’était un ramassis de toutes espèces d’herbe dont les prés

Page 16

étaient garnis. On mettait dessus quelques gouttes de vinaigre et l’on ne mangeait pas cela, mais on le dévorait. Je me rappelle un soir avoir rodé dans les villages pour chercher quelque chose à acheter. Impossible de rien trouver. Demander du pain à acheter, c’était un crime. Les paysans nous insultaient, en nous disant : vous êtes plus heureux que nous, vous avez votre ration de pain, nous l’avons aussi c’est vrai comme vous, mais vous avez de la viande de cheval que nous n’avons. Dans la ville, des factionnaires étaient aux boulangeries et personne ne pouvait rentrer sans un billet. Il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient et qui passaient toute la journée à attendre que leur tour arrive, tant la foule était grande. Le beurre valait 15 à 18 f la livre, le sel 8 francs, les œufs 12 à15f la douzaine. Il en était de même de toute les autres denrées et puis malgré le prix élevé, on en trouvait pas.

Dans ma Cie, ce qui nous faisait quelque bien, c’est que toutes les fois que nous étions de grande garde aux postes avancés, on se glissait dans les champs qui sont situés entre nos avant postes et ceux des Prussiens. En s’approchant de nos ennemis, on trouvait des pommes de terre qui n’avaient pas encore été fouillées. Il est vrai que c’était défendu. Notre lieutenant, bon garçon, fermait l’œil là dessus, tout en nous recommandant de ne pas se faire tuer et de faire attention. Sitôt que les pommes de terre arrivaient, la marmite était sur le feu pour les recevoir. Une fois cuites, on se précipitait dessus et on prenait pas le temps de les éplucher. Il y en avait qui étaient gâtées, d’autres gâtées par le soleil. On avalait tout, il n’y en avait toujours que pas assez.

Il y avait beaucoup de camarades qui se refusaient d’en aller chercher de peur des coups de fusil qui en effet était assez fréquents. Dans l’escouade, les plus dévoués, c’était mon camarade Germain, Ct de la tribu et moi. Un jour nous partons avec notre sac à distribution. Nous traversons rapidement quelques prairies, longeant le long des haies au derrière des arbres pour ne pas être apperçus. Le terrain presque tout fouillé nous force à nous avancer encore un peu plus en avant que d’habitude. J’apperçois un champ à découvert il est vrai, mais qui était encore intact. Je le montre du doigt aux camarades. Deux d’entre eux s’élancent avec moi dans le champ et accroupis comme des grenouilles nous ne perdions pas de temps pour arracher les pommes de terre qui étaient grosses comme le poing. Nous en avions déjà ramassé une passable quantité, quand j’apperçois, là bas tout près de la

Page 17

tuilerie quelques Prussiens qui se déployaient en tirailleurs, en prenant une direction de manière à nous faire prisonniers. Nous jetons immédiatement le sac sur l’épaule et nous nous enfuyons au pas de course en nous dirigeant par la ligne la plus courte à notre poste. les Prussiens en nous voyant partir font une décharge de coup de fusil sur nous. Heureusement personne ne fut atteint quoique les balles nous eusses rasé de près. Les coups de fusils ne nous empêchaient pas d’y retourner à la prochaine fois. On se moquait pour ainsi dire de la vie que l’on voyait compromise par une foule de privations et de souffrances. Quelques jours après, plusieurs hommes ayant été blessés par des coup de feu aux pommes de terre, la défense fut expresse, et tout sous officier qui laissait passer n’importe qui aux avants postes était cassé de son grade et de plus il était mis en prison pour 15 jours. Pour toute distraction dans ce malheureux temps, c’était la fréquentation avec les camarades. Je me faisais que sortir et je trouvais Laurens au 13ème de Lignes. On racontait ses misères sans toutefois se laisser aller à l’abattement. Nous nous encouragions l’un l’autre toujours dans l’espérance que ce malheureux état de vie finirait bientôt. Pour faire passer le terrible aiguillon de la faim, on fumait une pipe de tabac. En avons nous brûlé de ces pipes avec Laurens ! On parlait quelquefois du pays, et on pensait souvent aux marmites de pommes de terre que l’on faisait cuire pour engraisser les cochons. Quelles jouissances si on en avait eu quelques unes.

Un jour que j’étais assis avec Laurens, nous voyons arriver mon Gauthier Paul venant de l’hôpital de Metz où il était depuis qu’il avait été blessé. Il emmène avec lui le voisin Pierre Servel-Bot. Juger du plaisir que nous eûmes de nous voir et de nous embrasser. Réunis ensemble, nous avons passé un bon moment, chacun racontait les périls qu’ils avaient traversés. Nous buvons un verre de vin amicalement. Pour le manger, il n’en était pas question bien entendu. Servel-Bot me donne son adresse en me recommandant de lui rendre une visite sous peu de temps et me disant qu’il y aurait quelque chose à boire et à manger. Il était employé à la cantine et il ne souffrait pas encore de nourriture. Le cantinier était riche et ne regardait pas l’argent pour acheter ce qui était nécessaire. Le surlendemain, comme j’avais promis, je dirige mes pas à la porte de Thionville où était campé le 3ème de chasseurs à cheval. Je trouve Pierre à la cantine en train de servir des consommations. Il me reçoit avec trop de plaisir et de gaieté. Nous avalons un bon verre de Cognac. Nous blaguons un moment en fumant une pipe.

Page 18

On l’appelle pour le souper et la cantinière me contraint à souper avec eux. Elle aimait beaucoup Pierre qui lui faisait bien son travail. On se met à manger et on fait un souper où je me régalai. J’étais si affamé depuis si longtemps que je me trouvais trop heureux de manger un bon morceau. Je faisais, il est vrai, un peu la fine bouche, mais la dame qui prévoyait bien que j’aurais mangé à moi seul tout le potage me servait copieusement. Il y avait déjà longtemps que je n’avais pas pu contenter mon appétit. Je quittais mon camarade Servel comme moi, je lui serrais tendrement la main en lui disant : Ah mon vieux Pierre, si un jour nous nous retrouvons au Glaizil, je veux que tu prennes une bonne cuite avec le vin du père Champagne *. Quant à la boustifaille, rien ne manquera !

Une chose qui mécontente beaucoup dans la triste situation de notre blocus, c’est d’être chaque jour, le jouet d’un mensonge. A l’époque que la République fut proclamée le 4 septembre, après la défaite de Sedan, personne ne voulait le croire à Metz. Les uns disaient : c’est vrai, d’autres, bien entendu, soutenaient le contraire. Plus tard, les volontaires des Vosges venaient à notre secours faire lever le blocus. D’autres fois c’était Garibaldi qui s’approchait. Les nouvelles étaient tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Tous les jours, ou du moins très souvent, on faisait partir des ballons. On nous engageait même d’écrire sur une feuille de la dimension d’une feuille de papier à cigarette. Pour mon compte, j’ai écrit deux fois de cette façon là ; mais il paraît que les ballons ont fait une mauvaise fois, car mes parents n’ont rien reçu. Il est cependant vrai qu’il y en a qui ont réussi. Témoin un jeune homme de Rouen que ses parents lui ont écrit ici à Neisse qu’ils avaient reçu de sa part un billet venant d’un ballon.

Vers les premiers jours d’octobre, on fait courir le bruit que les soldats se tiennent prêts que l’on se disposait à faire une trouée pour s’échapper de Metz. Cette nouvelle nous remplissait de joie, et quoique l’on n’eut plus de chevaux pour l’artillerie ni cavalerie, on se sentait le courage de sortir la baïonnette à la main. Mais tout n’était encore que des blagues de Bazaine pour nous endormir jusqu’à l’agonie. Pendant 2 ou trois jours, il faisait sortir chaque jour une division qu’il envoyait, disait-il, en reconnaissance pour faire tuer quelques milliers d’hommes sans aboutir à rien.

* Servel-Champagne

Page 19

Quelques fois la valeur de nos soldats était telle encore, quoique moitié cadavres, qu’on repoussait les Prussiens avec avantage en leur enlevant quelques ravitaillements qui pour l’armée de Metz était un grain d’avoine dans la gueule d’un mulet. Les pauvres soldats n’en voyaient rien.

Le 7 octobre, ce fut au tour de la 2ème division du 4ème corps. Le temps était magnifique, une douce chaleur produite par les rayons obliques du soleil d’automne nous faisait transpirer, les arbres commençaient à jaunir et quelques feuilles se détachaient de leurs rameaux, de temps en temps on entendait les cris langoureux de quelques oiseaux. Ce jour là me rappelait les beaux jours d’automne où, tranquille, perché sur un noyer, une latte à la main, j’abattais les noix tombant comme la grêle en fredonnant doucement une romance. Sous le Guéret, et toi vigne des horts de bardons, où êtes vous me disais-je. Enfin, il faut que j’arrête là ma pensée et que sans crainte ni faiblesse je remplisse mon devoir. Secouant de mon esprit toutes ces pensées comme on secoue la poussière qui s’attache à mes habits. J’élève, encore avant le départ, comme c’était mon habitude, ma pensée vers le bon Dieu. Je fais un acte de contrition, et je me recommande à la très Ste Vierge Marie. Je ne craignais point la mort, mais je craignais beaucoup, comme je crains toujours de mourir en ennemi avec le bon Dieu. Le Bataillon part vers 11 heures, on dépasse les avant postes et on traverse les champs de pommes de terre que l’on convoitait tout en étant de grand garde. Le Bataillon s’éparpille dans un bois qui formait une petite côte, on grimpe dans les broussailles. Arrivés dans le haut, le bois se prolongeait et se rattachait par la droite à d’autres bois, couvrait tout le front de nos tirailleurs. Quelques coups de fusils partent, quelques personnes en découverte nous tirent dessus. Il y eut un pauvre diable qui était dans un coin du bois tout près de nous. Il était probablement égaré , il lève en sortant son fusil la crosse en l’air. Mais on ne fit aucune attention à sa crosse et

Page 20

plusieurs balles l’étendirent mort par terre. Je trouvais cette action barbare et intérieurement cela me fit de la peine . Nous nous enfonçons de nouveau dans les bois qui se trouvent en avant de nous. On s’écarte dans les taillis touffus, on s’éloigne, on se perd. Les coups de fusil répliquaient déjà bien et les balles abattaient de petites branches aux arbres. Je me trouvais à ce moment là avec l’ami Serres. Une éclaircie se trouvait à notre droite, beaucoup d’homme s’y réunissaient et formaient des groupes. Quelqu’un eux d’entre cri : ne restons pas là, écartons nous, probablement que nous sommes apperçus car cela commence à chauffer. Au même moment, je traverse rapidement la clairière, un bourdonnement de mouches se fait entendre si près de moi que je m’incline avec force en avant. Je croyais que cela m’avait touché les reins. La terrible mouche va piquer un arbre qui se trouvait à 3 pas de moi. Il faut avouer que je ne suis pas resté près de l’arbre pour voir si la piqûre était grande. Je remerciai intérieurement le bon Dieu et mon ange gardien de m’avoir préservé d’un si grand péril. Nous nous portons ensuite en avant, nous cherchons de tous côtés pour chercher la Cie, nous ne trouvons qu’une vingtaine d’hommes réunis avec le Sergent Major, nous nous joignons à eux, tous les autres étaient dispersés qui à droite, qui à gauche dans les différentes compagnies. La fusillade était très vive, nous n’étions plus loin des retranchements des Prussiens. Un petit morceau de bois nous masquait et nous garantissait beaucoup. Le Sergent Major nous dirige à gauche et nous fait coucher dans un petit canal situé le long d’une grande berge. Le terrain formait un bas fond de sorte que les balles ne pouvaient nullement nous atteindre. La 4ème compagnie du bataillon en avant de nous dans le bois se fusillait à outrance avec les masses prussiennes. Le Commandant arrive dans cette intervalle, nous donne l’ordre de relever la 4ème Cie dont beaucoup d’homes étaient blessés ou tués. Nous délogeons de notre petit asile.

Pour découvrir la guerre de 1870 sur Wikipédia : cliquez ICI

Pour revenir au sommaire des articles de M. Servel : Cliquez ICI.

Pour revenir à l’ACCUEIL général du blog : Cliquez ICI .

Page 21

La 4ème se porte en retraite. Quelques minutes après, les feux des Prussiens se croisaient sur une poignée d’hommes que nous étions et les balles tombaient comme la grêle dans les arbres. Nous tirons bien nous même, mais nos force étaient tout à fait trop inférieure. Le Lieutenant et la Cie qui nous avait rejoint il n’y avait qu’un moment nous dit : ce n’est pas la peine de nous faire écraser, une poignée que nous sommes, en retraite. Nous partons vivement en arrière et après avoir marché longtemps, nous retrouvons le Bataillon qui s’était reformé dans un champ situé beaucoup en arrière d e l’endroit où nous nous étions battus. Chose honteuse, on nous envoyait là pour nous faire tuer, car que pouvions nous faire quelques centaines d’hommes errant pour ainsi dire à l’aventure dans des bois contre des ennemis dix fois plus nombreux et bien retranchés. Le Bataillon, alors reformé loin de l’ennemi se repose pendant quelques heures. On s’occupe pendant ce temps à faire la chasse aux pommes de terre. Justement il y en avait beaucoup dans cet endroit là. On remplit toutes les musettes que nous avions, toutes les poches sont également remplies, on en met jusque dans la chemise de manière à ce qu’on ne pouvait boutonner la tunique. Nous recevons l’ordre de retourner au camp. Arrivés au camp, la fusillade n’était que plus vive. Les chasseurs de la garde engagés avec les Prussiens se battaient vaillament. On nous faisait écraser les uns après les autres. C’est dans cette maudite et trop inutile journée que mon ancien camarade Charpy perdit la vie. Blessé mortellement par une balle dans le bas ventre, il chargea un camarade qui était à côté de lui de me dire un à Dieu pour lui et pour la dernière fois. Peu d’instants après, il n’existait plus. Cette nouvelle me fit une peine terrible. Dans le Bataillon, il y eut une 40aine d’hommes hors de combat. Dans la Cie, 4 hommes seulement furent blessés, notre fourrier fut tué . Il s’était couché au pied d’un arbre et s’y était blotti en cachant la tête derrière le tronc. Au moment où les feux se croisaient, il reçut justement une balle dans la tête qu’il croyait hors de danger. Pour mieux dire son heure était arrivée et il devait succomber là.

Page 22

A partir du 7 octobre, le temps se mit à la pluie, et ne cessa que le 2 novembre. Les nuits étaient longues, pluvieuses et froides . On était mouillés toute la journée et le soir il fallait encore se coucher dans des couvertures toutes mouillées avec 2 ou 3 kilos de boue à ses souliers. Jamais on ne pouvait se réchauffer les pieds, on ne sentait plus si l’on en avait. Nous avions alors 150 à 200 grammes de pain par jour, plus le sel, une poignée de riz par escouade composée de 12 à 15 hommes. La misère était extrême. Nous achetions dans l’escouade de temps en temps quelque foie ou tête de cheval. On coupait ça par petits morceaux que l’on faisait cuire dans de l’eau avec un peu de vinaigre et nous mangions ce triste fricot sans une bouchée de pain, et souvent encore moitié cru, heureux si nous en avions assez. Je me rappelle qu’un soir, on apporte une tête de cheval, poussé par la trop grande faim. J’en coupe un morceau que je passe sur la flamme et que j’ai mangé cru. Si quelque fois, je raconte ces tristes choses au pays natal, plusieurs de mes auditeurs ne voudront peut-être pas le croire, moi même je le croirais à peine, ma mémoire me faisant déjà un peu défaut de ces choses ayant déjà vieilli. He bien croyez que c’est la pure et franche vérité et qu’au moment où je trace ces quelques lignes prisonnier de guerre, ici à Neisse en Silésie, je me rappelle de tout ce qui s’est passé comme si c’était hier que cela s’est passé. Je ne puis pas même le peindre aussi tristement qu’il n’a été, parce que je ne le sens plus. Un jour nous prenons la grande garde à midi, la pluie tombait par torrents et bien froide qu’elle été, nous avons passé les 24 heures sans que le temps relâche d’un seul instant. Juger de notre bien être, au milieu des champs, sans abri, sans tentes dressées, car c’était défendu de camper étant

Page 23

aux postes avancés, sans savoir où se reposer un instant sans être dans la boue et de plus rien pour garnir le pauvre estomac vide depuis si longtemps. Dans la nuit, accablé par la lassitude, l’épuisement et le sommeil, je me jette sur une haie et écrasant les buissons et le feuillage mouillés sous le poids de mon corps. Je dors comme un bienheureux sur ce riche lit de roses. Le lendemain matin, affamés et abîmés par la pluie, les hommes se sentaient tous défaillir. Le lieutenant nous paie une petite goutte d’eau de vie à chacun, bien pauvre déjeuner, mais que faire. En courant à travers les arbres pour tâcher de réchauffer mon corps glacé et abattu, je trouve par hasard une pomme sous un pommier. Il y avait bien longtemps que l’on en voyait plus. Celle ci, cachée peut-être dans les branches touffues de l’arbre avait été jetée par terre par la violence du vent et de la pluie pendant la nuit. Heureusement, il me semblait que j’avais trouvé un trésor, je la fis cuire, et en la mangeant, il semblait qu’elle me rendait la vie.

Enfin, sans raconter une foule de choses qui sui passaient à cette triste époque, je me hâte d’arriver une huitaine avant la capitulation. Alors on ne recevait absolument plus rien ici, ce n’était la charogne de cheval. L’administration nous fit un jour une distribution pour tenir lieu de pain, d’une espèce de graine que j’ai toujours crû être de graine de trèfle ou de luzerne et de quelques poignées d’amidon. On ne sut tirer quel parti tirer de toutes ces denrées. Dans notre compagnie, on retenait une partie du prêt des hommes que l’on joignait au bataillon, on envoyait ensuite des caporaux ou des hommes dans tous les villages avec de l’argent pour acheter n’importe quelle denrée que ce fut et à quel prix. On apporta alors quelques poignées de lentilles que l’on achetait cher, l’un un peu de seigle, de fèves. On moulait tous ces grains dans un moulin à café, avec la farine on faisait un peu de bouillie dont on se régalait. Seulement la quantité était toujours insuffisante et ne servait qu’à nous affamer.

Page 24

Quelques jours avant la capitulation, on faisait courir le bruit dans l’armée que les officiers seuls dans l’armée seraient emmenés prisonniers. Quant aux hommes on les renverrait en France pour rétablir le bon ordre. L’anarchie, disait-on est partout et la révolution. Les Français au lieu de combattre l’ennemi s’égorgent en eux. Il n’y a plus d’armée nulle part, tout le monde a déserté les rangs de l’armée et vous êtes la seule armée qui existe en ce moment. Ces malheureuses nouvelles auxquelles on ne croyait qu’à moitié, nous mettaient dans le désespoir. Les uns accueillaient la capitulation avec plaisir comme étant la fin de nos maux, principalement la faim., d’autres pleuraient de rage en voyant l’honneur de l’armée foulé aux pieds par une honteuse capitulation et frémissaient à la pensée d’être sous la dépendance des Prussiens. Que faire dans ces malheureuses circonstances ? On nous avait habilement amené à ce point déplorable et à ce moment là nous étions incapable de faire aucune chose, à peine si nous pouvions nous traîner. La capitulation fut signée le 27 8bre au château de Frescaty et ne fut définitivement signée que le 29 8bre. Le 28 au matin, nos pauvres Français dépassant les avants postes abordent les postent prussiens qui les reçoivent très bien. On leur fait boire de l’eau de vie, on leur donne du pain, du lard, on les aide à ramasser des pommes de terre et du raisin dans les vignes que personne n’avait encore touché, On peut juger s’ils étaient mûrs à cette saison là. Enfin, une bonne partie de nos soldats étaient à la maraude et ce jour là on fit bombance. A midi l’ordre nous fut donné de porter nos armes

Page 25

Au fort Saint Quentin. On voyait de tous les côtés les longues files de nos régiments monter tristement leurs armes au fort. On jetait tout pêle-mêle et sans ordre, quelques uns brisaient les fusils, d’autres les jetaient dans la Moselle. Les pauvres habitants de Metz pleuraient en voyant qu’on rendait les armes. Ce spectacle était navrant. On nous donne ensuite l’ordre de nous tenir prêts pour le départ qui aurait lieu le 29 à midi. Alors il n’était plus question comme quelques jours auparavant de nous aller en France. Alors on partit en Prusse. Bazaine avant de nous quitter se fit encore un devoir d’insulter à notre malheur en nous adressant un discours flatteur que nous rapportons ici ainsi que plusieurs autres documents :

PROTOCOLE

Entre les soussignés, le Chef d’Etat Major Général de l’armée française sous Metz et le Chef d’Etat Major de l’armée prussienne devant Metz, tous deux munis des pleins pouvoirs de son Excellence le Maréchal Bazaine, Commandant en Chef et de son Altesse Sérénissime le Prince Frédéric Charles de Prusse, la convention suivante a été conclue :

Article 1er : L’armée française placée sous les ordres du Maréchal Bazaine est prisonnière de guerre. article 2ème Les forteresses de la ville de Metz avec tous les forts, le matériel de guerre, les approvisionnements

Page 26

d’autre espèce et tout ce qui est la propriété de l’Etat seront rendus à l’armée prussienne dans l’état où tout cela se trouvait au moment de la signature de la convention samedi 29 octobre à midi. Les forts de Saint Quentin, Plappeville, Queleu, Saint Julien et Saint Privat ainsi que la porte Moselle seront remis aux troupes prussiennes à 10 h du matin. Les officiers d’artillerie et de génie avec quelques sous officiers seront admis dans lesdits forts pour occuper les magasins à poudre. Article 3ème. Les armes ainsi que tout le matériel de l’armée consistant en drapeaux, aigles, canons, mitrailleuses, chevaux, caisses de guerre, équipage de l’armée, munitions ect.. seront laissés à Metz et dans les forts à des commissions militaires instituées par le Mal Bazaine pour être remis immédiatement à des commissions prussiennes. Les troupes sans armes seront conduites rangées d’après leurs régiments ou corps en ordre militaire aux lieux qui sont indiqués pour chaque corps. Les officiers rentreront alors librement dans l’intérieur du camp retranché ou à Metz sous la condition de s’engager sur l’honneur de ne pas quitter sans l’ordre du commandement prussien. Les troupes

Page 27

seront alors conduites par leurs sous officiers aux emplacements de bivouacs. Les soldats conserveront leurs sacs, leurs effets et les objets de campement, tentes couvertures, marmites ect..

Article 4ème. Tous les Généraux et Officiers ainsi que les employés militaires ayant rang d’officiers qui engagent leur parole d’honneur par écrit de pas porter les armes contre l’Allemagne et de n’agir d’aucune manière contre son intérêt jusqu’à la fin de la guerre actuelle ne seront pas faits prisonniers de guerre. Les Officiers et employés qui acceptent cette condition conserveront les armes et les objets qui leur appartiennent personnellement pour reconnaître le courage dont ont fait preuve pendant la durée de la campagne les troupes de l’armée de la garnison. Il est en outre permis aux officiers qui obtiendraient la captivité, d’emporter avec eux leurs épées, sabres ainsi que tout ce qui leur appartient personnellement. Article 5ème. Les médecins militaires sans exception resteront en arrière pour prendre soins des blessés, ils seront traités d’après la convention de Genève, il en sera de même du personnel des hôpitaux.

Page 28

Article 6ème. Les questions de détails concernant principalement les intérêts de la ville sont traitées dans un appendice ci annexé qui aura la même valeur que le présent protocole. Article 7ème. Tout article qui pourra présenter des doutes sera toujours interprété en faveur de l’armée française.

Fait au Château de Frescaty, le 27 Octobre 1870.

DISCOURS DE BAZAINE

A l’armée du Rhin,

Atteints par la famine, nous sommes contraints de subir les lois de la guerre en nous constituant prisonniers. A diverses époques de notre histoire militaire, de braves troupes commandées par Masséna, Kléber, Gauvins,

Page 29

Saint Cyr ont éprouvé le même sort qui n’entache en rien l’honneur militaire, quand comme vous, on a glorieusement combattu et accompli son devoir jusqu’à l’extrême limite humaine.

Tout ce qui était loyalement possible de faire pour éviter cette fin a été tenté et n’a pu aboutir.

Quant à renouveler un suprême effort pour briser les lignes fortifiées de l’ennemi, malgré votre vaillance et le sacrifice de milliers d’existences qui peuvent être encore utiles à la Patrie, il eût été infructueux par suite de l’armement et des forces écrasantes qui gardent et épient ces lignes, un désastre en eut été la conséquence. Soyons dignes dans l’adversité, respectons les conventions respectables qui ont été stipulées, si nous voulons être respectées comme nous le méritons. Evitons surtout pour la réputation de cette armée, des actes d’indiscipline comme la destruction d’armes et de matériel, puisque d’après les usages militaires, places et armements devront faire retour à la France lorsque

Page 30

la paix sera signée. En quittant le commandement, je teins à exprimer aux Généraux, Officiers et soldats toute ma reconnaissance pour leur loyal concours, leur brillante valeur dans les combats, leur résignation dans les privations, et c’est le cœur brisé que je me sépare de vous.

Le Maréchal de France Commandant en Chef Bazaine

Quelques mots écrits par un officier à Bazaine le 12 octobre 1870.

Si j’étais en droit de vous interroger, voici pour ma part les questions que je vous adresserais : Pourquoi le 26 août, après avoir par une seule route massé toute votre armée en avant de Saint Julien, n’avez vous pas livré bataille, prétextant le mauvais temps ? Est ce que la pluie n’est pas pour les Prussiens comme pour nous ? Vous saviez évidemment, vous ne pouviez l’ignorer, que l’armée de Mac Mahon approchait par le nord et je crois qu’alors vous auriez réussi à lui donner la main. L’ennemi n’avait pas encore ces terribles batteries de positions qui ont commencé à nous insérer quelques jours après.

Pour découvrir la guerre de 1870 sur Wikipédia : cliquez ICI

Pour revenir au sommaire des articles de M. Servel : Cliquez ICI.

Pour revenir à l’ACCUEIL général du blog : Cliquez ICI .

Page 46

indigestion, j’avais aussi une fièvre de cheval. Le lendemain, je me trouvais encore bien plus mal. Je ne pouvais absolument rien manger. A peine si je pouvais tenir debout et j’avais beaucoup de la peine pour aller aux lieux. Je pensais en moi même : cette fois ci , tu vas mourir. Le surlendemain, je me trouve un peu soulagé et je m’apperçois que j’avais beaucoup de petits boutons rouges. Je le fais voir au docteur qui me dit que j’étais atteint de la petite vérole. Il me donne en même temps l’ordre de m’emmener dans un autre hôpital où se trouvaient tous les hommes atteints de cette maladie. Dans l’après-midi, un Prussien me conduit à la kaserne V1 à l’escalier 3, on m’indique un lit dans une chambre où nous étions 12. Ceux qui étaient là, me dirent que cette maladie passerait bientôt, mais que pour cela, il fallait se tenir bien chaud et ne faire aucune imprudence. Il y en avait quelques uns qui étaient guéris et d’autres qui avaient le corps tout pourri de boutons , ce qui répandait une odeur nauséabonde. Dans ce nouvel hôpital, je n’avais pas de matelas, il fallait se contenter d’une paillasse. Parmi les pauvres malades qui étaient là, il y en avait qui ne pouvait presque pas parler, il m’appelait toujours en me faisant signe d’approcher. J’approche de son lit et il me dit : comment vous ne me reconnaissez pas dans l’affreuse situation que je suis. Je suis Léger, me dit-il. Je reconnus alors un brave camarade de chemin de fer, nous étions ensemble dans le même wagon.

Page 47

Il était tellement noir, la figure ne formait qu’une seule croûte, je n’aurais jamais pu le reconnaître. Je me couche donc dans mon lit en arrivant, je souffre beaucoup pendant 3 ou 4 jours. Ce qui me tourmentait le plus était un grand mal au gosier. Quand les boutons furent complètement sortis, la douleur se calma et quelques jours après l’appétit revenait et j’étais à peu près convalescent. Je fis mon entrée à l’hôpital de la petite vérole le 26 novembre et le 15 décembre, j’étais complètement guéri. Cependant j’avais le corps bien garni de boutons. Cette maladie me fit beaucoup de bien. Auparavant, je me sentais des douleurs dans le dos par suite de l’humidité que j’avais enduré pendant la campagne, et après cette maladie tout cela avait heureusement disparu. Une fois convalescent, le temps passait encore assez vite, on jouait aux cartes une partie de la journée et de la veillée, après quoi on buvait un bon coup de chenaps que l’on avait joué et qu’un infirmier prussien avait soin de nous apporter en cachette. Je passai encore les fêtes de Noël et le premier jour de l’an 1871 à l’hôpital. J’eus le bonheur dès le commencement de ma maladie de me confesser à un bon prêtre qui entendait assez bien le français. Je reçus le Saint Viatique et la Sainte Extrême Onction dans la chambre où j’étais. Le bon curé commença d’un côté pour la confession et finit de l’autre. Tout le monde se confessa et fit son devoir. Quelques jours après, quelques uns étaient morts. Hélas, j’en ai vu mourir un grand nombre pendant le temps que je suis resté à l’hôpital.

Page 48

M’y trouvant assez bien, j’y suis resté jusqu’au 26 janvier. Je sors de l’hôpital et je suis versé à la 22 Cie des prisonniers de guerre. Je n’avais encore senti aucun froid dans les salles de l’hôpital quoique l’hiver se fut déjà fait sentir assez rudement. J’arrive à la 22ème compagnie qui était formée par les Guides de la Garde Impériale, je n’y connaissais absolument personne. Que de changements et combien de camarades que je m’étais faits depuis que j’avais quitté le bataillon. C’était toujours à recommencer. La 22ème compagnie était logé dans des baraques en planches que l’on avait faite justement à l’emplacement des tentes où l’on nous avait campé lors de notre arrivée à Neisse. Le logement n’était pas bien brillant et surtout excessivement . D’ailleurs il faut remarquer que les hivers en Silésie sont beaucoup plus rigoureux qu’en France. Ces baraques en planches étaient recouverte de terre jusqu’à la hauteur du toit, mais cela n’empêche pas qu’il y passait des petits courants d’air qui nous glaçaient.. Le jour nous venait par des fenêtres pratiquées au dessus du toit. Ce toit n’avait presque pas d’inclinaison et était recouvert d’un papier très fort et goudronné qui empêchait la pluie de pénétrer. Tout le mobilier consiste en un poile dont les tuyaux montent perpendiculairement au milieu du toit.

Page 49

Dans chaque baraque – il y en a 3 – on est logé là dedans 150 hommes. Pour coucher , on a des lits de camp composés de deux parties dont l’une est fixe et l’autre que l’on met chaque soir et que l’on enlève le matin. Les draps sont inconnus en Prusse. Chaque homme a 2 couvertures et une paillasse. Il n’y a guère de puces, mais les poux troublent souvent le sommeil. Cette vermine est sans doute produite par la saleté et le non usage du linge pour le couchage.. Quoique qu’il en soit, dès les premiers temps que nous étions ici, ces mauvaises petites bêtes faisaient rudement peur et horreur. Il faut dire qu’il ne s’attache pas du tout à la tête. Aujourd’hui je suis habitué et cela ne me fait presque rien. La nourriture n’est pas délicate à la vérité, mais elle est à peu près suffisante. Le matin, on boit le café pour déjeuner. On mange la soupe à midi avec une portion de lard et de bœuf, et le soir on a un bouillon farineux ou fait avec un peu de pain bouilli qu’on appelle, ou plutôt c’est nous qui lui avons donné la dénomination de colle. Les pains sont de 6 livres pour 4 jours. Le pain était très noir et très mauvais dans les premiers temps, mais maintenant il est assez bon et infiniment meilleur que ce qu’ils donnent à leurs soldats. Les Prussiens ont reconnu que le Français est habitué à mangé du pain de froment, car la Silésie ne produit que du seigle, du maïs. On y récolte aussi beaucoup d’avoine, d’orge, des lentilles, pois, haricots et pommes de terre. Aussi, je vous assure que nous connaissons le goût de toutes ces productions. J’ai mangé bien des fois dans les hôpitaux de la soupe d’orge. On s’était bien imaginé d’en donner dans les compagnies, mais comme personne n’en voulait manger, on la supprima de l’ordinaire.

Page 50

D’après ce que nous pouvons savoir, les habitants des campagnes vivent très grossièrement et ne sont pas riches. Le commerce est presque nul et les ouvriers travaillent péniblement toute une journée pour gagner que très peu d’argent. On voit beaucoup de gens mal habillés, ce qui indique la pauvreté. Les costumes sont à peu près comme chez nous, si ce n’est les chaussures. Hommes et femmes, et tous les gamins qui peuvent marcher ont tous de longues bottes qui viennent à genou. Cette chaussure est excellente pour l’hiver. Les boissons ordinaires du pays sont le chenaps ou eau de vie et la bière. Le chenaps n’est pas cher, il ne coûte que 10 cent. la bouteille, il faut remarquer qu’il est beaucoup inférieur à l’eau de vie de France. La bière est bonne et pas chère non plus. Quant au vin, à peine si on le connaît, aussi est-il excessivement cher. Un litre de vin ordinaire peut coûter 3 francs. La monnaie est très vilaine. Il y a les pfenings dont il faut 12 pour faire un groschen, il faut 30 groschens pour faire un thaler qui vaut 3 francs de notre monnaie. Les diverses pièces en usage sont 1 pfening, 2 pf, 3 pf, 10 pf pour les pièces en cuivre. Les pièces en argent sont 1 groschen , 2 gr, 2 ½ gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr qui prend le nom de florin et 30 groschens qui forme l’unité monétaire du pays qu’on appelle thaler. Il y a aussi des pièces de 2 thalers. Pour les pièces d’or, je n’en ai jamais vues, je crois qu’ils n’en ont pas, car les Prussiens sont rudement ébahis et regardent avec de grands yeux quand on leur fait voir quelques pièces d’or françaises.

Page 51

Les personnes riches sont très contentes de trouver de nos pièces en or qu’elles nous changent à bénéfice et qu’elles gardent précieusement.

Revenons maintenant à la 22ème compagnie et voyons encore l’isolement dans lequel je me trouve sans connaissance et sans camarade au milieu du riche uniforme des gardes. Je me trouvais un peu embarrassé au milieu d’eux dès les premiers jours. Je fis presqu’ immédiatement connaissance d’un Maréchal des Logis appelé Trente, brave Lorrain et surtout excellent catholique. Homme de cœur, il foulait aux pieds le respect humain comme l’on foule aux pieds un brin de paille. Plusieurs l’appelaient , bien entendu par derrière, car ils le craignaient de face, jésuite ou grand Jésus Christ. Il se trouvait trop heureux et infiniment trop honoré d’être appelé comme le bon Dieu. J’ai passé deux mois de bonheur avec ce bon Maréchal et un autre saint garçon appelé Guérin, vrai symbole de la pureté et de la douceur. 18 ans de services pesaient sur sa physionomie fraîche et jeune encore. On ne pourrait dire tout ce qu’ont fait souffrir à ce bon garçon des méchants camarades qui ne pouvaient souffrir dans leur rage infernale qu’il fit régulièrement ses devoirs religieux. On l’appelait le Martyr. C’était vraiment son nom. Je saurais compter toutes les promenades que nous avons faites tous les 3 ensemble et les bons entretiens que ces 2 bons garçons me faisaient . Leur souvenir vivra avec moi jusqu’à la mort. En même temps, je retrouvais beaucoup des pays au 8ème de ligne qui étaient à la 17ème, 15ème et 16ème compagnies . Je trouve là l’ancien ami Gras Lacombe. Nous passions peu de temps sans être ensemble quoique nous ne fussions pas dans la même compagnie. J’y trouve également Galand et Brabau du Valgaudemard, Marron et Nouguier de Mollines, Grimaud de Saint Bonnet

Page 52

Marcellin et Joubert de Saint Laurent, Courreng de Saint Etienne en Dévoluy et une foule d’autres de notre département. Je connus aussi un jeune homme de (illisible)(Isère) appelé Balthazar, jeune soldat de la classe 1870, fait prisonnier aux environs d’Orléans de l’armée de la Loire.

Le 21 mars, je quitte les Guides de la Garde et je suis encore versé à la 12ème Cie logée en ville. Ce n’était pas sans peine que je quitte la 22ème Cie et surtout mes deux intimes que je quittais peut-être pour toujours. Que faire ! Nouvelle résignation encore.

Dans cette nouvelle Compagnie où je suis encore et avec laquelle j’espère rentrer en France, j’y suis encore mieux que partout ailleurs. J’ai encore trouvé une ancienne connaissance de Briançon, il s’appelle Ollagner. J’avais connu ce brave garçon en faisant mes réserves à Gap et nous nous étions attaché d’une manière particulière. Le temps avait effacé tout souvenir de lui, et grande fut ma joie en arrivant à la 12ème d’embrasser un vieil ami. Nous vivions heureux et tranquilles ensemble avec le camarade Ravenne de Saint Julien, ancien soldat de la réserve 1861 rappelé et fait prisonnier dans l’armée de la Loire, Nous vivons dis-je heureux autant qu’il est possible de l’être dans notre position. On s’amuse comme des enfants pour faire passer plus vite nos longues journée d’oisiveté.

Page 53

Voilà 2 mois que la paix est signée. Le bruit avait couru longtemps que l’on partirait à la fin Mars et nous voilà à la fin d’avril toujours à Neisse. Ces jours derniers, d’après les lettres qui arrivent de France, nous avons appris que les prisonniers ne rentreront en France que la tranquillité ne soit partout. Paris est, dit-on en Révolution, Lyon, Marseille. Toutes ces choses sont-elles vraies ?, on le prétend. Cependant, aujourd’hui, un officier vient d’arriver à la 12ème Cie que l’on avait l’ordre de faire partir 13 000 hommes par jour, ce qui ferait que dans une dizaine de jours, il n’y aurait plus personne à Neisse. Cette nouvelle me remplit de plaisir et la crois vraie, à moins que nous soyons condamnés à toujours être des jouets du mensonge. J’espère donc que la captivité finira bientôt.

Fasse le bon Dieu que le jour tant désiré de revoir notre patrie ne soit guère éloigné, alors nous aurons le plaisir de revoir la France et d’embrasser nos parents et amis.

Puisse le bon Dieu exaucer nos prières et nos vœux. Ainsi soit-il

Mes pauvres et tristes mémoires terminées aujourd’hui à Neisse le 24 avril 1871.

JP Servel

Pour découvrir la guerre de 1870 sur Wikipédia : cliquez ICI

Pour revenir au sommaire des articles de M. Servel : Cliquez ICI.

Pour revenir à l’ACCUEIL général du blog : Cliquez ICI .

Pingback: Mémoire du Champsaur – Sommaire des articles de M. François Servel